1979年2月14日生まれ

茨城県出身

こんにちは、川村です。

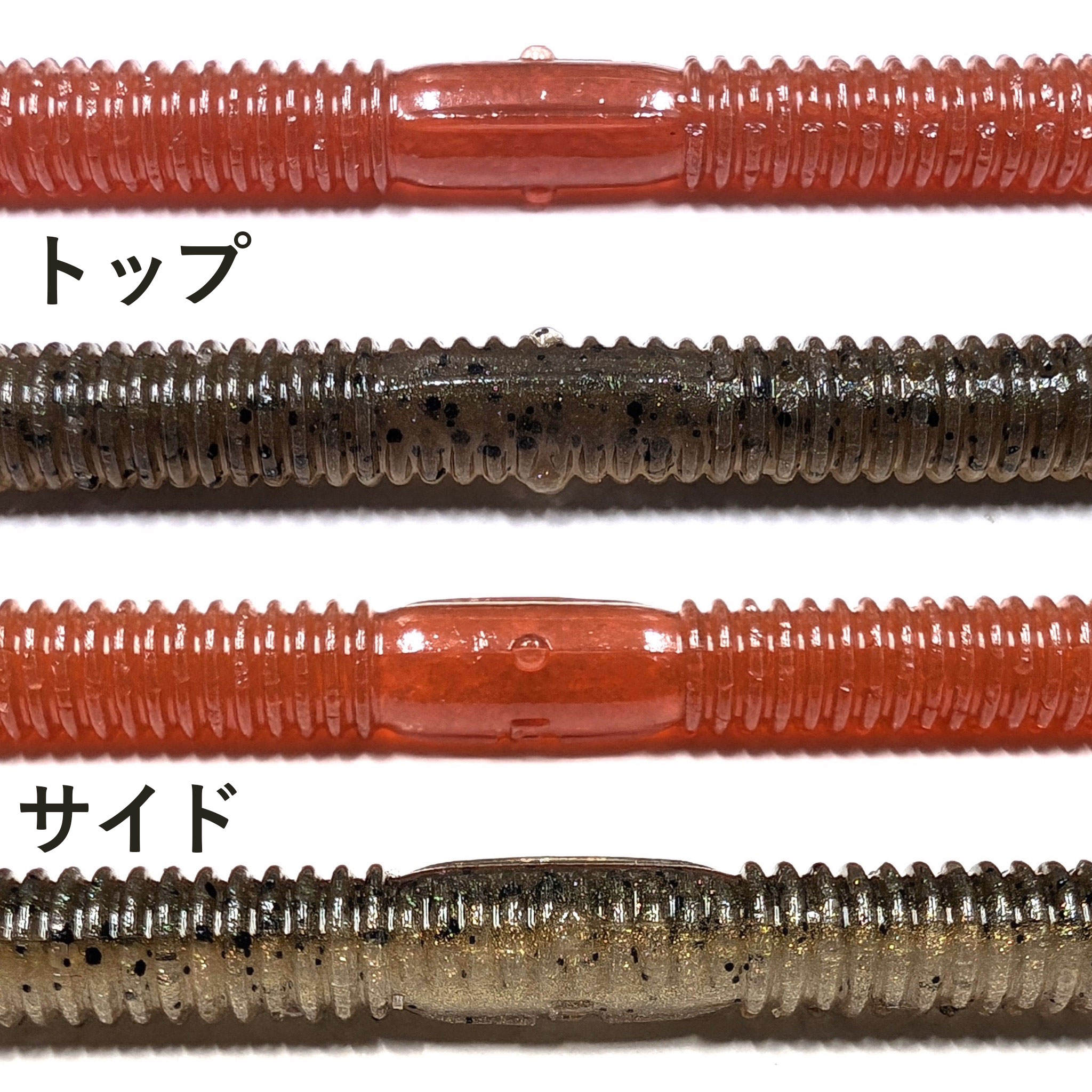

このたび、高比重スティックベイト「KUNNERY(クネリ―)3.6”」をリリースさせていただきます。

一見した形状に斬新さはなく、これまでにも数モデル存在する、両端がファットで中央がくびれたシェイプ。

しかし、そのアクションは全くのベツモノです!

まずは、開発に至る経緯から・・・

フォール中、自発的にボディをクネらせるソフトベイトは良く釣れると実感されている方は多いのではないでしょうか?

ボクもその一人で、何をせずとも勝手に動くことは、バスに生き物だと認識させる効果が高いのだと思います。

スティックベイトにおいても釣れる要素ながら・・・例えば5インチモデルはパワフルにクネるのに、4インチモデルになるとタイトもしくはユラユラする程度になり、それ以下になると・・・

といった具合に、ボディサイズによってアクションに差があることは以前から認識していました。

これが細身なら3インチ台でもクネるのですが、ファットボディだと短くなるほどクネらなくなる。

それでも、3インチ台でファットな(自重がある)モデルはベイトタックルで扱えるため快適にカバーを撃てつつスローフォールで誘えるメリットがあり、釣果が出ていることもまた事実。

ならば、“3インチ台で自重があってクネクネフォールする” スティックベイトがあったら相当釣れるんじゃないか!?と思ったワケです。

ちなみに、求める動きの質はロールではなく、左右へのウォブリング。

ロールであればボディが曲がらずとも出せるので、まだ容易です。

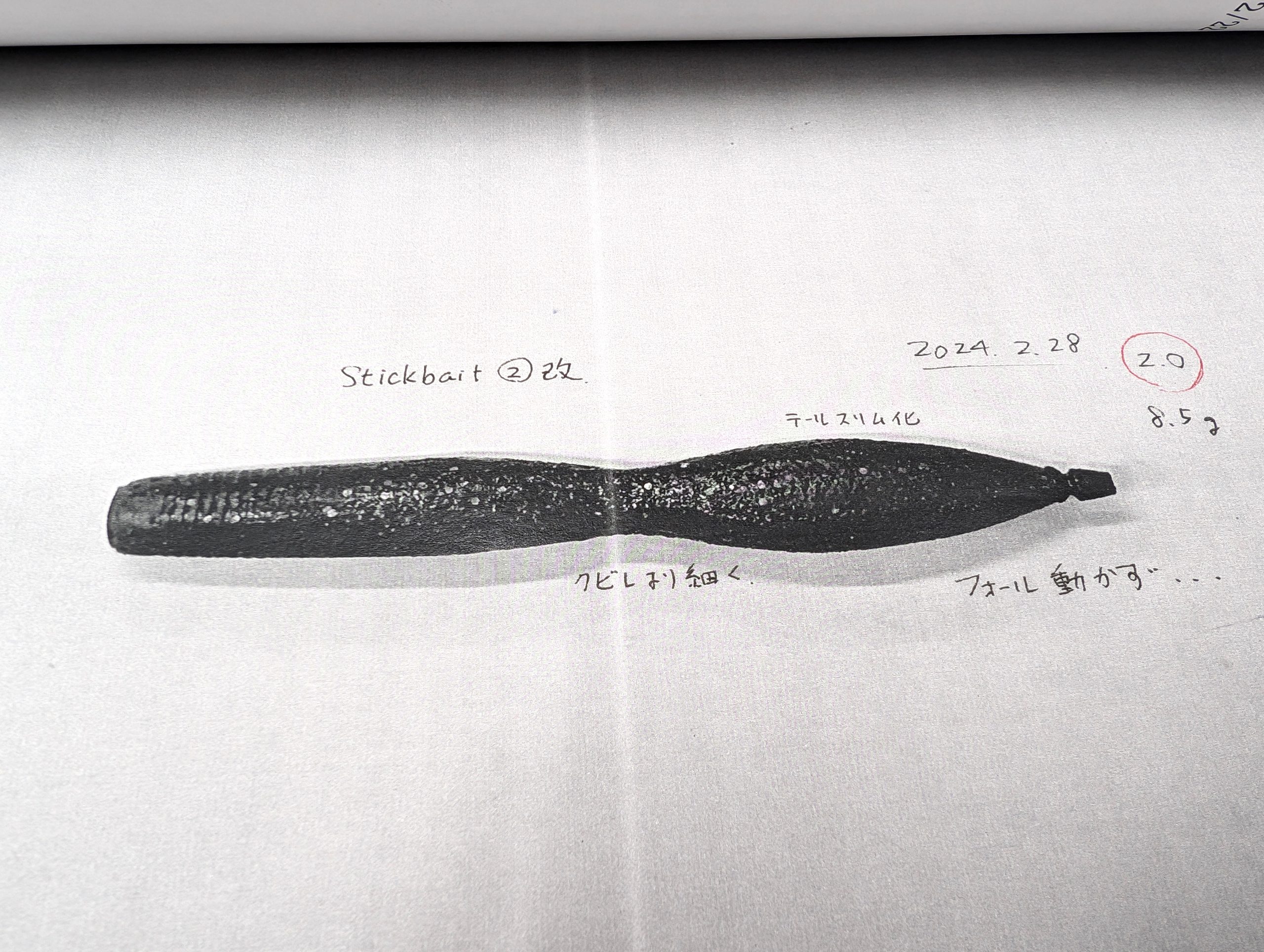

開発ノートを見返すと、2024年の2月に起案。

イメージというか、商品化の条件として掲げたのは・・・

・3.5インチくらいで自重は7g以上。

・2/0フックは背負えるようにしたい。カバーフィッシングにおいて、2/0あるとキャッチ率に安心感があるからです。

・パワフルにクネクネフォールすること!!

で、まずは試しにいくつかのクネクネフォールするモデルを少しずつ寸詰めしていくと、やはりじょじょに振り幅がタイトになっていき、いずれ動きを失う。

4インチくらいに壁となる境界線があることが分かりました。

まず、クネりやすくするには、その動きの支点となる部分を細くする・・・これはカンタンに思い浮かぶところ。

正直なところ、それで高比重化すればそれなりに動くんじゃないかと予想していました。

ところが、4インチ以下においては全く動かず・・・「あ、甘くないんだ・・・」と(^^;

ノーシンカーワッキーにしたときに、ボトムで「チョン」と引いたら「ポヨヨン」と余韻で震えるのはいいな~・・・くらい。

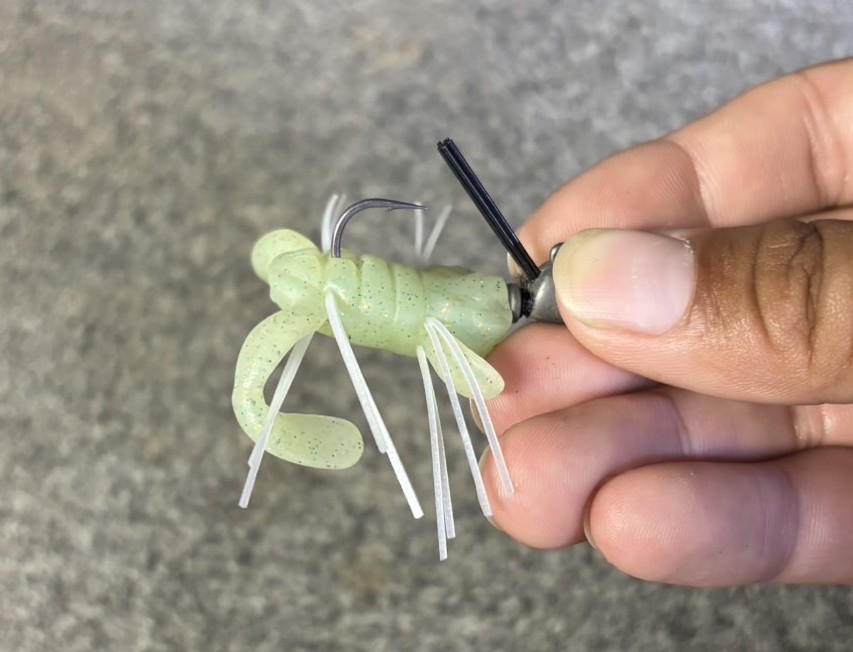

あと、初期はブレーバーのように小型シャッドテール付きを模索した時期も。

トゥイッチしたときにテールがピリリと震えるのは良かったものの、フォールベイトとして理に適う形状との相性を見出せず、どっちつかずになるので断念しました。

テール部分をシャッドテール仕様にした名残り。テールをカットしても自発的にクネらず。

そこからの試行錯誤の詳細は省きますが・・・いくつも手作りし、自発的アクションを生むカタチを模索しました。

その中で、かつて本山博之さんがプロデュ―スしたAR-45をヒントに両端に膨らみを付けてみたところ・・・クネッた!

フォール中、両端に集中して水を受けることでウォブリングフォールを生じることと、リフト時にの抵抗となってバイブレーションも出る!

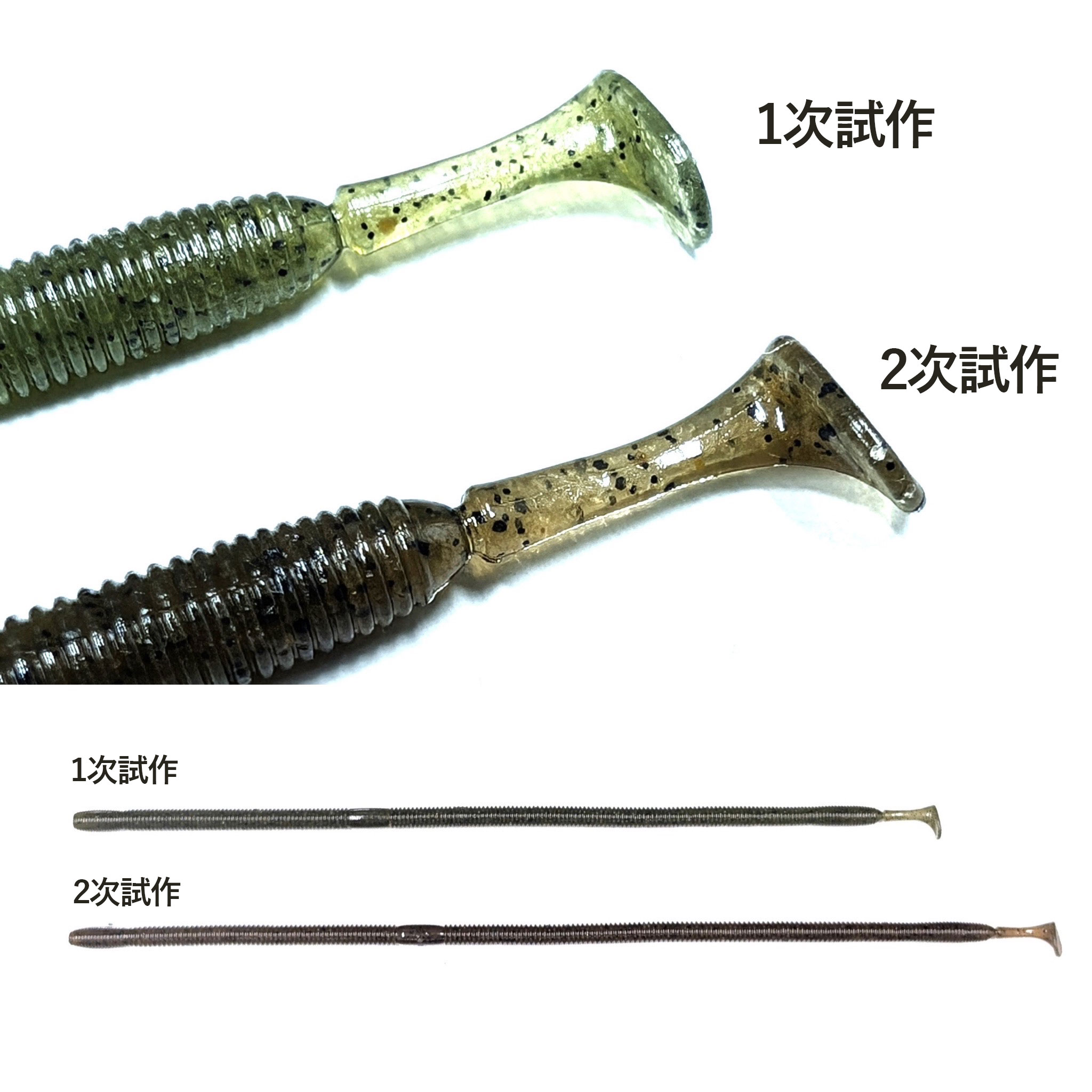

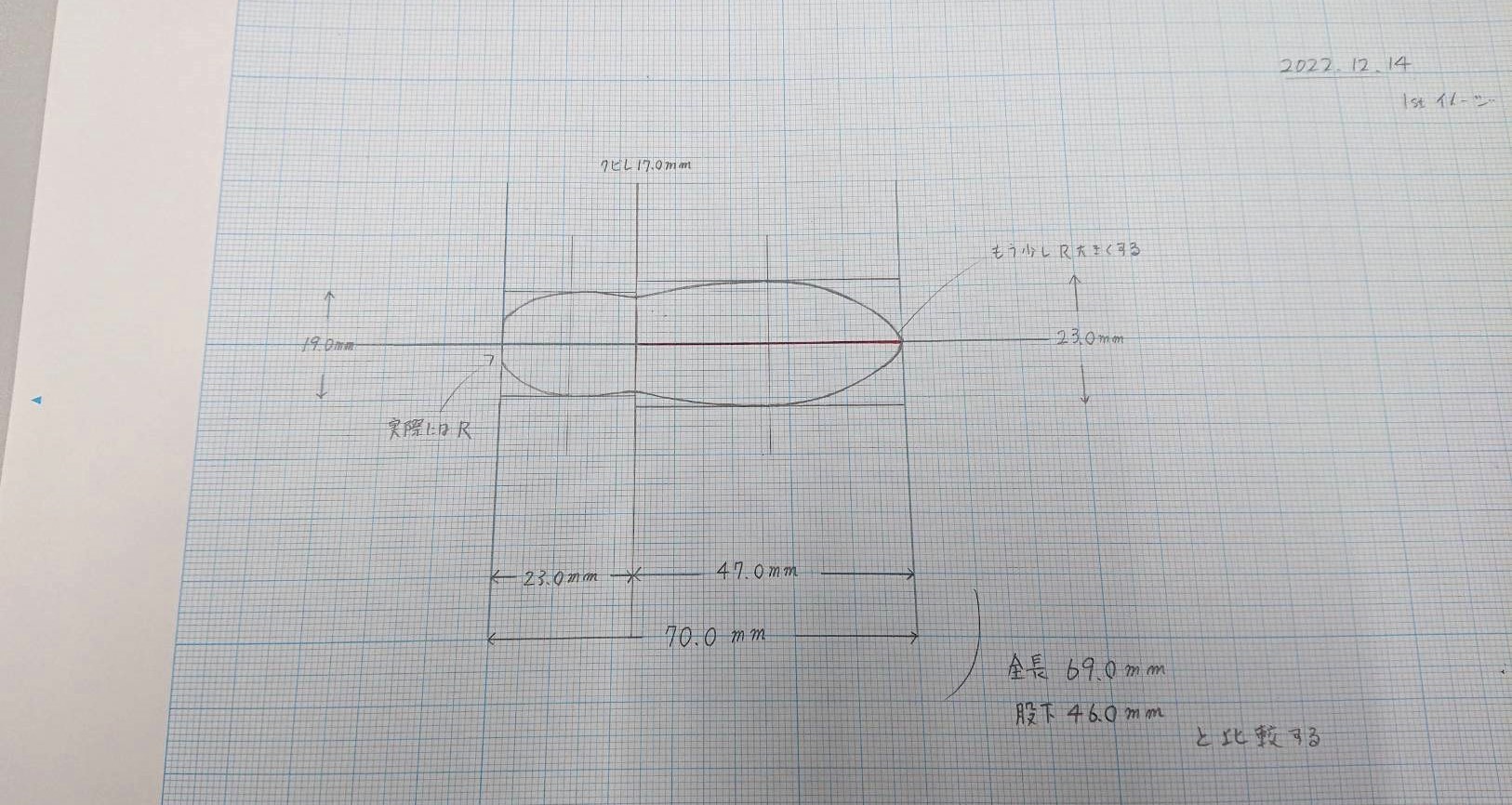

これをベースにボディバランスを絞り込み、自重も7.5gほどを見込んで1次試作のCADデータを起こしました。

その際、リングボディでデザインしました。

理由は、クネりやすいしなやかさが出せることと、極端にボディ中央が細くなる見た目ではなく、コアは細くとも、リングの高さを調整し一体感のあるアウトラインにしたかったから。

動きの支点となるど真ん中が細いことはマストながら、ワッキー掛けをする部分にはポッチで肉盛りし、少しでも針持ちが良くなるように。

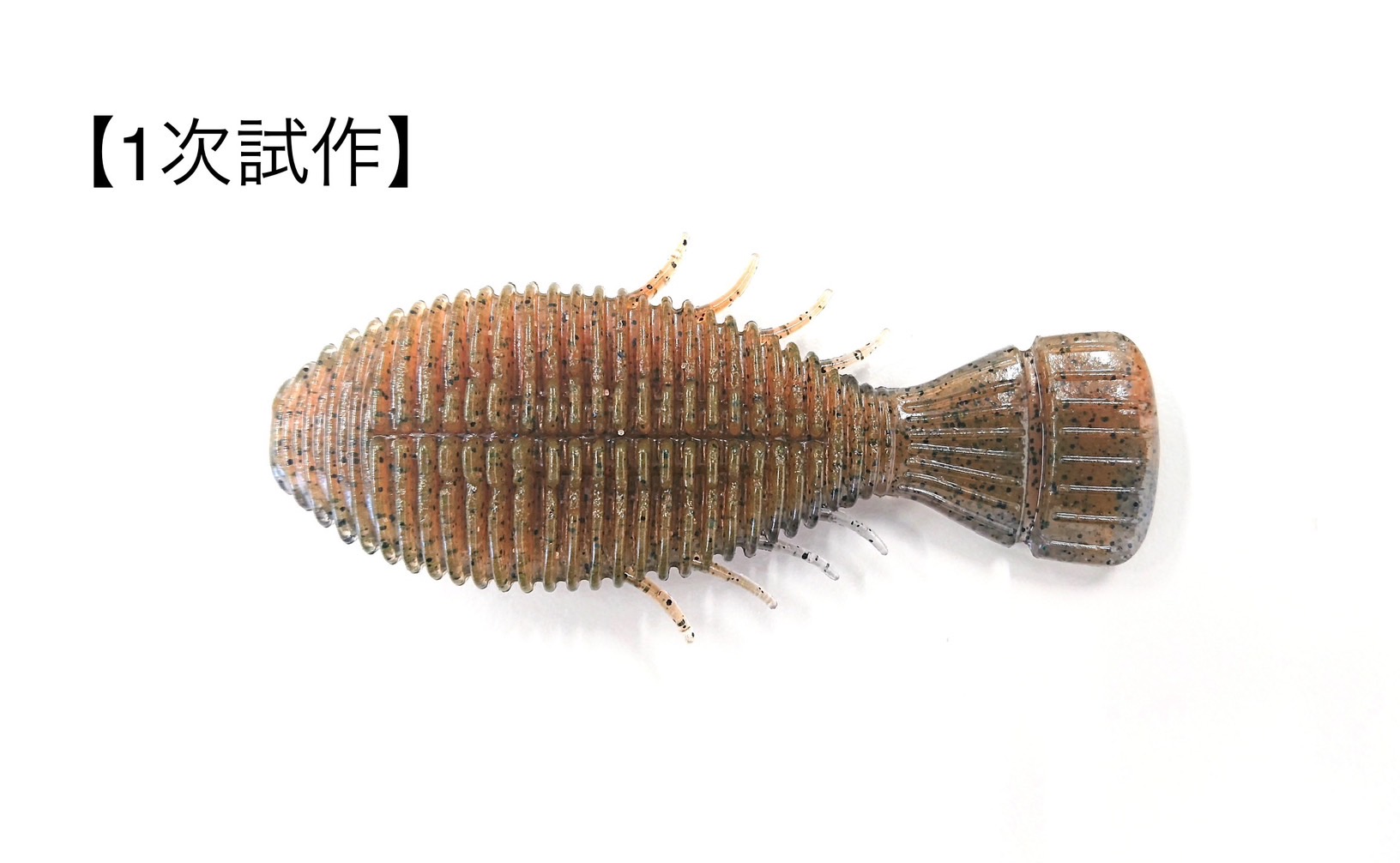

そうして上がってきた1次試作でしたが・・・これが全く動きません”(-“”-)”

この1次試作をベースに改造していき、改善すべきは、

【もっと重くしなければならない】

当モデルに関しては、短い寸長でどれだけ自重を稼げるデザインにするか。

自重が重いことでフォールスピードが速まり、ボディへの水受けが強くなることで自発的アクションを生じるからです。

この点において、リングボディにしたことが失敗でした(肉抜きになる)。

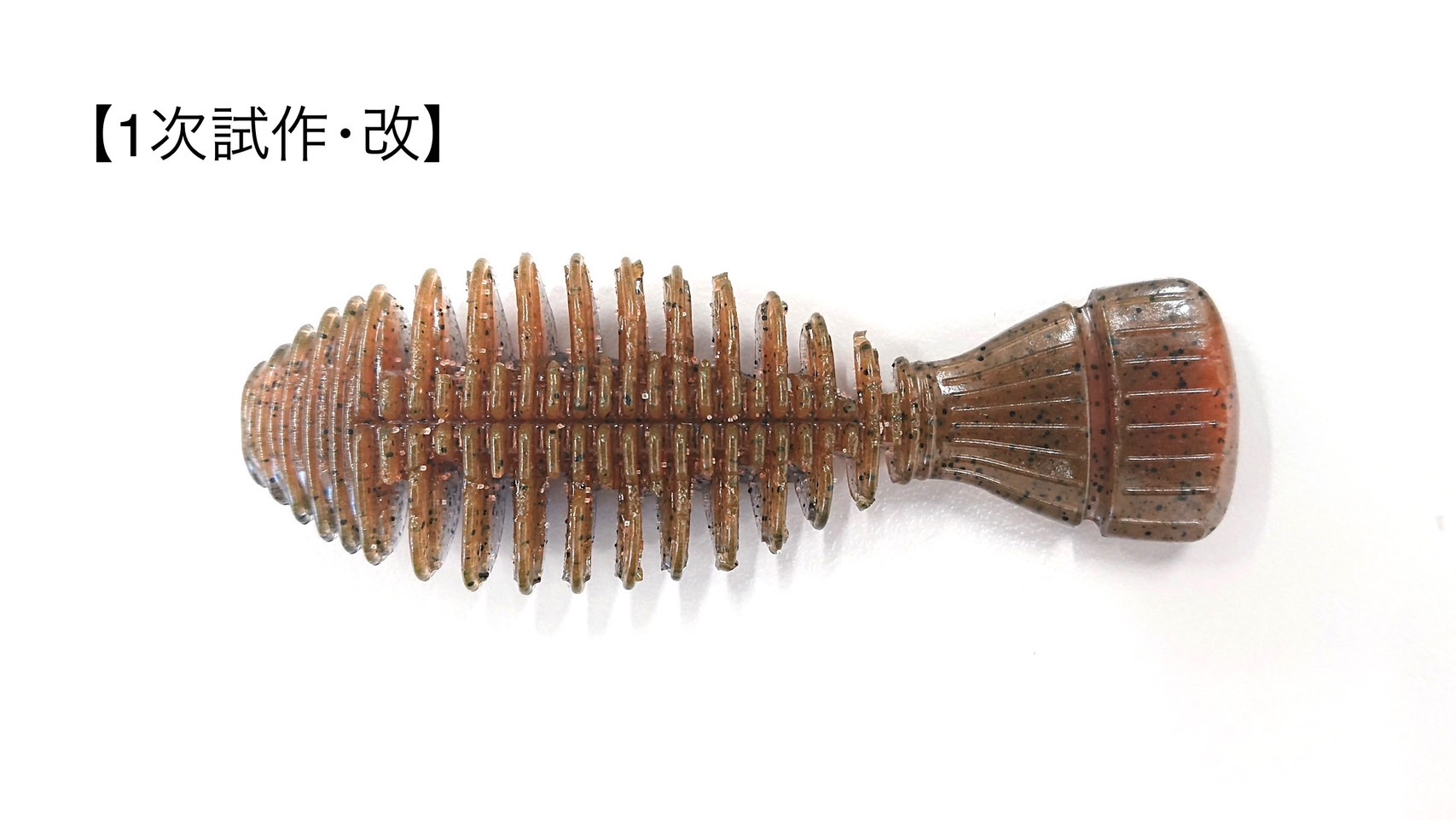

よって、自重を損なうリングボディは可動域のみとし、ベースはリブ仕様に変更です。

両端に水受けを集中させるための膨らみも、その付け根をクビらせることで自重を損なうため、無しでアクションを出せるように。

また、膨らみを設ける分、ボディ長も詰め切れず(1次試作は3.8インチありました)。

【とにかくクビレのディテールが大事!】

基本的にはクビレは細い方が自発的クネりには有利ですが、細くし過ぎると逆に出なくなるし、ロッド操作によるワッキーアクションのレスポンスも悪くなってしまいます。

フォールでクネるしなやかさと、曲がってから戻る反発力のバランスがシビアでした。

1次試作をベースに、クビレの太さ&長さ違いを作って煮詰めていきました。

そのうえで、クビレ部をテーパーさせること(よく見ないと分かりません)も振り幅の増幅に効果がありました。

また、針持ちを良くするために設けたポッチがあるだけでも自発的アクションは出なくなり、無くすことに。

【低重心化させること】

フォール中の抵抗から逃げずにどっしり受けること。そのためには安定した姿勢でフォールさせる必要があります。

オフセットフックであれば、その重さでフックが真下を向いた状態でフォールするのが当たり前のようで・・・実は、意外にもフックを横に向けた状態でフォールしていることもある。

塩の含有量を背と腹で変えることで低重心化する方法は有効ですが、当モデルに関しては目一杯自重を重くする必要があるため、背の塩を減らせない・・・

断面を横扁平にすることで姿勢の安定化を図ってはいますが、やり過ぎるとフォールスピードが遅くなってしまいマイナスに転じる・・・

そこで、腹側を下に張り出させることで低重心化を図るとともに、自重もUP!

これらを盛り込んだ2次試作は一気に良くなり、クネクネフォールも実現しました!

ただ、水の掴み具合によって、クネクネするときとしないときがある・・・もう少し自重があればその動きに安定感が出そうな感じです。

そこで、腹側だけリング隙間を埋め、センターラインを太くし、と僅かでも自重増となる肉盛りを。

さらに、クビレど真ん中の径をもう0.2㎜細くし、幅を0.3㎜長くし可動域を広げました。

そして工場には、これまでの上限以上の塩の含有量を試させてもらいました。

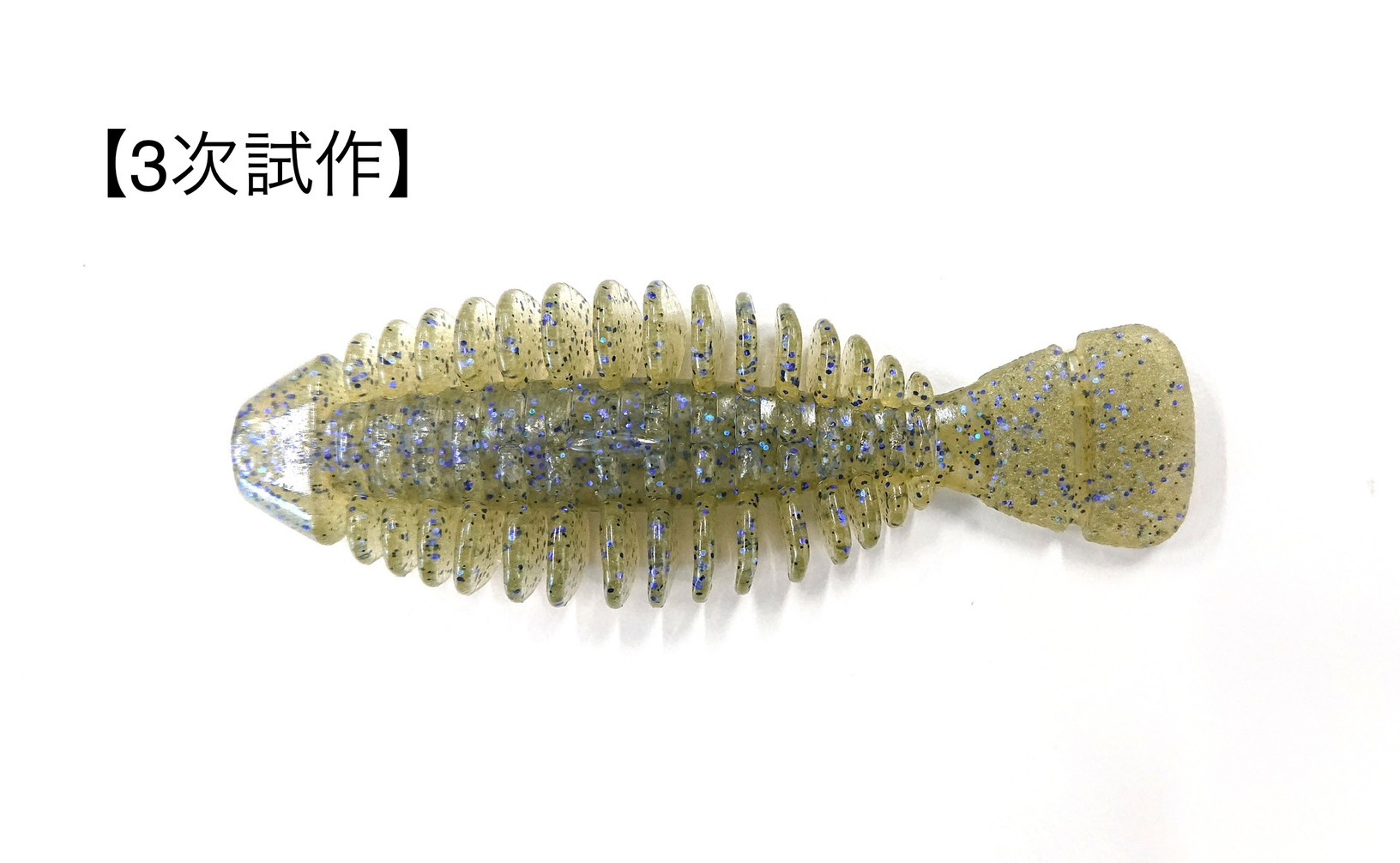

上がってきた3次試作は・・・平均自重が7.9gから8.3gへアップし、これまで以上のキレと振り幅でクネクネするじゃないですか!!

最後の微調整でグッと良くなる・・・あることです!(^^)!

ノーシンカーリグ以外でも、フリーリグやリーダーレスダウンショットリグ、シンカーフリーのテキサスリグでもライブリーなウォブリングフォールを披露します。

ノーパーツながらファットボディで水を掻くので、水押しでもアピールしてくれますよ!

特に、フリーリグによるフォールがノーシンカーに匹敵するパワフルなクネりを引き出せる。シンカーストッパーをセットした通称 “ズボラリグ” で、シチュエーションに応じてシンカーの可動域を調整するのがおススメです。

フォール中にストッパーでシンカーが止まることで強く引っ張られ、クネってくれるのです。

シンカーウエイトは重い方がクネりやすく、5g以上あるといい感じです。

一方、見た目 “いかにも” なワッキーリグも良いアクションを発するのですが、キャストでけっこう飛んでしまう・・・

先にも記したとおり、フックを掛ける部分の形状や太さを検討してはみたものの、アクションを出すためにはどうすることもできませんでした。

なので、推奨はしないでおこうかな、というところです・・・m(__)m

(パッケージには記載してしまったので、ランニングチェンジします)

タックルですが、

ノーシンカーであれば、硬めのベイトフィネスロッドが最適です。

リールは、ベイトフィネスモデルでもいいですが、そこまで高回転でなくとも投げれますので、バーサタイルモデルで十分!

ラインは、フロロカーボンの8~12ポンド。

フックは、オフセットタイプの1/0~2/0。

上記はベストタックルで、実際にはワンランク硬いロッドに太いラインとなるバーサタイルタックルでも使ってしまいます。

また、フリーリグやリーダーレスダウンショットに関してはノーシンカーほどタックルを選びませんので、シチュエーションに応じたタックルでOK!

フックセットに関してはひとつ注意点があり・・・

1/0ならクビレの可動域に掛かることなくスマートですが、少しでもキャッチ率を高めるのに2/0をセットされる場合はボディの可動域に掛かるギリギリになりますので、ラインアイは出した状態でセットしてください

最初にフックを刺して抜く場所には穴が空いていますので、そこから抜いていただければ正確です。

針先は背に設けた肉盛りに埋めることで、ボディを歪めず真っすぐセットできます。

ボクがデザインするソフトベイトはこの方法をとることが多く、フックをセットしたときに針先がボディのアウトラインより外側に位置するのが最もフッキング率に長ける。

針先が隠せないエラストマー素材に関しては、スクーパーフロッグのようなスリット式の採用になります。

ちなみに、クネリ―という名前は言わずもがなそのアクションからきていますが、ラジオでかつて阪神タイガースにいたオマリー選手の話題を聴いて「クネリ―にしよう!」と。

・・・ともあれ、3.5inクラスで8g以上の自重がありながら、パワフルにクネクネフォールをする唯一無二のスティックベイトに仕上げることができました。

コンパクトで自重があるので良く飛ぶし、ピッチングもスパスパ決まる。ノーパーツゆえ、スキッピングでの滑り具合も最高です!(^^)!

キャストが決まってクネクネフォール・・・ラインが引き込まれるバイトはたまりません!

また、中層やボトムでのトゥイッチ&フォールでも好反応を得られており、シチュエーションに応じてタテにもヨコにも誘える器用さも備えています。

その辺は、近日公開の実釣動画にてお見せします!

ここに紹介したリグ以外でも可能性はあり、実はボクも一つ見つけてはいるのですが・・・好結果出ましたらご紹介しますm(__)m

皆さまの釣果アップに貢献できましたら幸いです(^_-)-☆

こんにちは、川村です。

この度、ヴァラップミノー5inをリリースさせていただきました。

リアルフィッシュ系のソフトベイトは優れたモデルがいくつもある中で、当初、開発着手にいたるきっかけは “ネコリグに特化” させることでした。

タテ扁平シェイプのソフトベイトをワッキー掛けにすることで、フラットサイド面が抵抗を受けて横方向へと泳ぎ進む。

通称 “ヨコヨコ” と呼ばれるこのメソッドはかつてからあり、ジャーキーJやシャッドシェイプワーム等を用い、水面に引き波を立てながら泳がせる釣法が知られていました。

横方向に泳ぎ進むことのメリットは、護岸や岩盤を突かせたり岸に追い込まれる様を演出できるだけでなく、幅広のフラットサイド面で水を受けることで水を強く押しつつ移動距離を抑えて誘える。また、誘い手とは別方向に向かうことでバイト率を高められるシチュエーションもあります。

ボクは20年ほど前にデスアダーのネコリグで中層からボトムでヨコヨコするメソッドにハマっていた時期があり、藤田京弥さんと対戦した2022年陸王のプラクティスで閃き久しぶりに試したところ、あらためてその効果を再認識した次第・・・京弥神のウエイトが規格外でしたが(^^;

また、ちょっと異色ですが、フリップギルのネコリグでヨコヨコさせるのも、薄身ならではの柔らかな動きとワイドボディによる水押しの強さからか、ギル食いフィールドのみならずルアーパワーともいえるオンリーワンな効果を実感するベイト。

これらのソフトベイトは代用の利かない逸品ながら、そのうえで「ネコリグに特化させたベイトフィッシュタイプ」が欲しい!と、早速手を動かしたのです。

見た目もアクションもリアルにベイトフィッシュを演じてくれる。

よって、リアルアイも必須!

ボディに張りがある方がヨコヨコはしやすいのですが、ピンピンとした硬い動きではなく、魚が身をクネらせて泳ぐ様を再現したい。

また、この手のリグはフックセットの位置がシビアなので、誰でも迷いなくベストなフックポジションにセットできるように。

まずはイメージモックの削り出し、それを元に手作りし、何となくアクション出ししていったのが2023年の5月。

そして7月には、仮金型による1次試作が到着!

ヨコヨコはするけれど、ソフトマテリアルでもしなりが足りずピンピンし過ぎ。

そこで、ボディサイドに切れ込みを入れると動きにしなやかさが出ていい感じに。

切れ込みを入れる間隔も色々試しましたね。

また、体高がありすぎたことで浮き上がりやすく沈めては誘いにくかったことと、

スッポ抜け率が高いことも浮き彫りに・・・

ちなみに当時の仮称は「Wacky Minnow」でした。

一方で、サンプル渡していた草深から、「ジグヘッドリグでも使えるようにした方がいい」との意見。いわゆるパワーミドストが流行り出した頃ではあったのですが、ボクはネコリグに特化させるつもりだったのは前述したとおり。

「んなこと承知のうえでやっとるわい!」とはならなかったのは・・・

ノーマルサンプルと一緒に切れ込みを入れたサンプルも渡しており、それを琵琶湖でジグヘッドリグにしたところ・・・なんと65cmを超えるバスがヒットし、一度は手に触れたもののバラしてしまったとのこと。他にも55クラスをキャッチしてきました。

そして言われた上記の言葉に続き、「あんな個体はなかなか食ってこないはずだから、可能性がある」と。

すでに仮金型が進行していた2次試作にも切れ込みを入れていましたが、ジグヘッドリグまでは想定しておらず。

ネコリグでのヨコヨコ使いとジグヘッドでのミドスト使いを両立するには、形状も素材も見直す必要がありました。

というのも、ヨコヨコはボディサイドに水を受けることでスライドさせるデザイン。

水受けに有利となる体高と、その一方で体高によって損なわれる姿勢の安定化を補うために、腹側のマテリアルを高比重化させていました。

これが “ジグヘッドでも” となると、体高の高さはロールアクションのレスポンスを鈍化させ、高比重化はミドスト時に譲れないナチュラルな水平姿勢を適えてくれません。

さらに、テールの向きにも矛盾というか、相性が・・・

ジグヘッドによるミドストにおいては、実際の魚と同じタテテールはロールアクションの抵抗となるうえ、上下に切るようなギクシャクした動きになりがち。

同じ二股でもヨコ向きかつタイトにデザインされたスプリットテールの方がロールアクションを妨げず、柔らかく繊細なアクションを出すのにうってつけです。

けど、これがネコリグヨコヨコになると求めるアクションではなかったんですね(^^;

ヨコヨコしたときに、水平のテールは水を切ってしまう。

ダメではないけれど、ボクはフラット面で水をあおぐ、本当の魚のような水掻きとルックスにしたいのです。

とはいえ、すでに仮金型を依頼してしまっていた2次試作はネコリグではそこそこいいアクションするも、まだピンピンしすぎ。

ただ、切れ込みによってボディがたたまれやすくなったことと、体高も落としたことでフッキング率は上がったかな。

で、分かってはいましたが、ジグヘッドリグでは腹が高比重マテリアルゆえミドストでの姿勢が尻下がりなうえ、テールアクションもギクシャクして釣れなそ~(^^;

ここからが、ジグヘッドリグも意識したデザイン&比重に舵を切ることになります。

3次試作は、テールも少し閉じ気味にすることでロール時の抵抗を減らすとともに、付け根も少し絞ってヒラヒラとなびくように。

また、背びれをつけ、ワッキー掛けの針先を埋め込むことで初動からベストアクションを発するようにしました。

これをしないと、フックの向きが腹側に回ってしまうことがあり、狙いと逆方向に泳いでしまう問題を解決しました。

平均的には良くなったものの、ヨコヨコでもミドストでもまだしなやかさが足りないのと、テールのなびきもまだイマイチ(-_-;)

そして、ハンドカットでボディサイドに切れ込みを入れていた個体では出ていた、ミドストからの逃がしでボディを震わせる動きも出ず。

あまり切れ込みを深くしすぎるとボディがしなやかになり過ぎてヨコヨコ性能が損なわれることを気にし過ぎました。

比重は塩の含有量を減らしての4パターンを試作も、どれもまたミドストにはちょっと重かったですね。

4次試作はこれらを踏まえ、ボディサイドのリブはさらに深くしただけでなく、一周グルリと囲むように入れました。

これが効果あり!(^^)!

全方向に対してしなりやすくなったことでヨコヨコでのピンピンさが和らぎ、ミドストでのロールアクションもしなやかさで美味しそうになってきました。

リーリングによる逃がしで身を振るようになるも、もうちょっと振り幅が欲しい!

テールも切れ込みを深くし、角度もより狭めたことでロールのキレが増し、それに連れらてヒラヒラとなびくように。

姿勢も水平といっていいレベルですが、スローミドストだとこらえきれず。

あと、ウロコ模様を入れたことで、見た目に繊細な質感になったと思います!(^^)!

それぞれが “もうチョイ”・・・なところまできました!

5次試作では、仕上げの微調整!

もう少ししなやかさを増すために、ボディを囲むリブの深さを僅かに深くし、

さらに、背と腹に入れているスリットもセットするフックシャンク長以上に延長。

ボディの内側からも柔軟性を高めました。

このスリットには副産物もあり、内側に残る空気が微かなフラッシングも発してくれます(カラーによる差はあります)。

テールの切れ込みもさらに深くし、繊細な操作でもなびくように。

塩の含有量による比重は、「背5%に対し腹10%」がミドスト時の水平姿勢を保ちつつ姿勢も安定化。

さらに、腹は最もソフトなマテリアルに対し、背はワンランクハードが針持ちアップにも貢献(実は工場側からいただいた提案だったのですが、ありがたく採用させてもらいました)。

背と腹でマテリアルの硬度と比重を変えたことで、性能を最大限に引き出せています。

5次試作のアクションを確認し、「これ以上手を入れられるところはない!」と納得のうえ、量産金型を依頼しました!(^^)!

その完成品を手に実釣撮影した五三川では、日並に左右される早春のハズレ日に当たったものの確かな反応を得られ、その後の青野ダムではボトストにて58cmが釣れ、弊社フィールドスタッフからの釣果報告も相次ぎ一安心。

縁あってサンプルをお渡ししていた琵琶湖ガイドの久保田将吾さんは早速ウイニングルアーにしてくれました。

推奨リグは前述のとおり、ジグヘッドリグとネコリグ、そしてブレ―テッドジグのトレーラー。

ジグヘッドのフックサイズは1/0~2/0(モデルによっても異なります)。そして、「90°ラインアイ」と「60°ラインアイ」を使い分けています。

中層で水平姿勢を保っての誘いには90°が適し、結び目がズレないようシリコンパイプ等をラインアイに被せて結び目を固定すればパーフェクト!

ジグヘッドは求めるフックサイズがあることと重心バランスの良さから、ケイテック社のラウンドヘッドかがまかつ社のホリゾンヘッドを選んでいます。

あれば・・・ノリーズのスキップインザシェードもいいですね!

一方、岩場やウィ―ドなどモノに絡めて誘ってくるならガード付きの60°。

青木大介さん監修のハヤブサ社「D-ストライカーヘッドタイプスイム」のスリ抜けの良さは目からウロコでした。

ヘッドに重心が集中していることと2本の形状記憶ガードも細いことにより、シェイクに対するレスポンスも良好です。

ネコリグでの推奨フックサイズは、ワッキータイプの2/0。

ボクはパワーワッキーガード(ハヤブサ)を用いますが、他に、レギュラーガードタリズマン(リューギ)やモスキートモンスター(バリバス)、G・ワッキー(ダイワ)といったモデルもマッチします。

ボディサイドにあるポッチから刺して背中へ抜き、針先を背ヒレに刺して固定すれば、

ベストアクションを引き出せます。

ネイルシンカーのウエイトは自由ですが、水面ヨコヨコも想定するなら0.45~0.9gといったところ(水面だけならノーシンカーワッキーもあり)。

沈めるレンジに応じて1.3g…1.8g…と重くしていきますが、重くするほどヨコヨコ性能は損なわれていきます。

そしてブレ―デッドジグのトレーラー。

ボディに刻まれたスリットはここでも効いていて、スローからファストまでブレ―デッドジグの振動に同調し、柔らかなボディアクションに変換してくれる。

テールを目まぐるしくパタつかせる動きもバイトを後押ししていると思います。

好みのボリューム感へと、頭側をカットして調整いただいてももちろんOKです!

また、テスト中にはジグヘッドからホバストにすると食ってきたことがあり、それに備えてヘッド上部にフックセットの目安となるセンターラインを設けました。

フックは、大き目番手もラインナップされているDストライカータイプホバー一択で、1/0~2/0。

リアルフィッシュ系は形状がある程度決まってくる中で、捕食本能のスイッチを入れるアクションにこだわった自信作です!

フィールドで、その効果を体感していただけましたら幸いですm(__)m

こんにちは、川村です。

この度、ギミーに最小サイズとなる「2.4インチ」をリリースさせていただきます。

当初、このサイズは予定していなかったのですが・・・

きっかけは昨年のデビル会。

真冬に各フィールドの猛者が集まり、戸面原ダムと豊英ダムで開催される大会です。

その両フィールドともに上位に入ったアングラーが用いていたのが、2インチのギル系ワーム。

ライブソナーで立木に集まる小ギルが捕食されている映像を確認し、初めて使ってみたところ連発したとのこと。

房総リザーバーでは小ギルはメインベイトであり、特に冬はエサが限られることからその傾向が強まるところ。

そういえば、かつてゲスト参戦した亀山湖の大会でも、プリスポーンビッグバスのヒットルアーだったっけ・・・

必要性を感じ取り掛かったのが、それまでの開発がひと段落ついた3月でした。

1次試作は、2インチにてサンプルアップ。

早速水槽でアクションチェックすると、全くと言っていいほど動かない”(-“”-)”

スリットインテールによる震えは、目を凝らさないと分からないほどの超々微振動。

そして、サイドリブは微動だにせず。

ボディを柔らかく波打たせる動きも出ず。

“小さなカタマリ”って感じで、性能差を見い出せないシロモノでした。

オリジナルモデルからサイズダウンすると、ベストアクションより劣るのはよくあること。

細部のデザインやマテリアル(硬さや塩の含有量)を調整して、ベストアクションにもっていくのが通例です。

しかし、今回はそんなレベルではなく、2インチサイズでギミー本来のアクションにもっていくのはムリッ!(>_<) テールもサイドリブも3.5インチから極端に小さくなっていることで水受けが足りず。 サイドリブ同士の間隔も狭くなり過ぎたことで、リブ一枚一枚に水流が当たりづらいことも致命的でした。 そこで、ボディサイズを再検討することに。 小ギルサイズを逸脱しない範疇でスケールアップした結果、2.4インチにいきつきました。

この中途半端なサイズ設定が、ギリギリを物語っているとお察しください(^^;

各パーツもスケールアップすることで水受けに有利になることと、サイドリブ同士の隙間も広がります。

デザイン的には、可動部をシェイプしつつ、水受け部はより水を受けやすいように・・・

・サイドリブの付け根を少し絞ったうえで、水受け面を幅広化。

スケールアップさせたうえ、形状も僅かながら膨らませ、付け根は絞っています。

・テールのスリット部を肉抜きしたうえ、テールエンドを肉厚化。

スリットの肉付きを限界まで削ぎ、シェープエッジにすることで水受けをUP!

他にも細かな修正を入れ、「これ以上はやれることが無い!」ってところまで詰めたので、これで動かなかったらどうしよ!?なんて(^^;

そして上がってきた2次試作は、狙いのアクションに達していてホッと一安心!(^^)!

サイズ的にダウンショットリグでの出番が増えますが、オフセットフック以上にマス針タイプでのアクションが素晴らしい!

ナチュラルな水平姿勢をキープし、ボディをしなやかに波打たせるアクションを最大限に引き出せます。

ならば・・・と、量産に移る前にもう一か所だけ修正。

ヘッド上部に肉盛りを設け、針先を埋め込めるようにしました。

ノーガードのマス針タイプでもささやかなスナッグレス性能を付加し、フックをロックすることでフックとワームを一直線上に保ちアクションを安定させる効果があります。

もちろん、マス針タイプで引っ掛かってしまうシチュエーションではオフセットフックを選びますが、それでも十分にいい動きをしてくれます。

マテリアルは、3.5インチより柔らかく、塩の含有量も減らしたものが好相性!

ショートボディでもしなやかな動きが出て、2インチ台により出番が増えるダウンショットやスモラバトレーラーにおいて水平姿勢で誘えるからです。

推奨リグはダウンショットやネコリグ、フリーリグにスモラバトレーラーといったところですが、ホバストでもリブの抵抗で移動距離を抑えてくれつつ、イイ動きします。

フリーリグでは、パーツを細かく震わせフォールからの、シンカー着底直後からスパイラルスローフォールに切り替わります。

スモラバトレーラーによるフィネスジグストでのスロースイミング性能は、フィネスジグストにうってつけ。

ネコリグでは、ボトムを突くギルや小ブナってところです。

ぜひ、水中アクション動画を観ていただきたいですね!

皆さまのフィネス戦略の一角として、選ばれる存在になりましたら幸いです。

こんにちは、川村です。

リリースから2ヶ月ほど経っていますが・・・スクーパーフロッグに最小サイズとなる “ベイビー” を仲間入りさせてもらいました。

実は、2022年の4月に開発着手しており、その年の夏前には1次試作があったのですが・・・ほったらかしてました。2022~2023年にかけては、先に開発を進めていたスクーパーフロッグダディ&マグナムに夢中だったもので・・・(^^;

使えばあっさり釣れはしたものの、オリジナルサイズでもバンバン釣れていましたからね、必要に迫られていなかったのもあります。

松本幸雄さんと伊藤巧さんがダウンショットリグでの効果を見出したこと、そしてダディとマグナムはジグトレーラーとしてのポテンシャルも見出され、多彩なシチュエーションでバスを釣らせ続けてくれたこの3年間・・・

その効果は今でも健在ながら、当初の無双レベルの釣れっぷりを知る一人としてはパワーダウンは否めないところ。

そんな折、必要に迫られるようになってきたのが、1次試作で止まっていたベイビーサイズ。

あらためて試してみようと掘り起こすと・・・

2年近くも積まれた状態で保管していたため、ひかれたカエルのようにペッチャンコ(-_-;)

ゴメンよ・・・試作時はブリスターパックもありませんからね。

あらためてサンプルアップするついでに、ベイビーサイズに適した微調整を施しました。

スリットは背腹ともに延長し、#6クラスの極小オフセットフックでもフッキング率を高められるように。

一方で、マス針タイプでの使用も増えることから、口の前に設けた突起を少し伸ばし、フックを掛けやすくしました。

この部分にチョン掛けすることでフレキシブルに動きやすくするとともに、小さなマス針タイプでもゲイプ幅に余裕が生まれスッポ抜けにくくなります。

ボディサイズは “どこまで小さくするか” を考えたときに、 “オフセットフックを背負えること” を優先しました。

躊躇なくカバーの中に入れるアプローチには、ガード付きマス針タイプよりオフセットフックに分があるからです。

適合するフック例を挙げると、T.N.Sオフセット(ハヤブサ)・S.S.フック(デコイ)・LOフック(スーペリオ)それぞれ#6。

メーカーやモデルによってサイズ感が異なる場合があり、例えばボクがデザインしたライトニングストライクの#6だとオーバーサイズになります(ただ今#8を進行中)。

さて、あらためて上がってきた2次試作!?は、形状的にはもう触るところはほぼ見当たらず、スリット部の肉厚を微調整したくらい。

最後に、素材の硬さにちょっと迷いは生じました。

というのも、ボディサイズに対して重め(3.5g)のダウンショットリグにしたときに、やや硬めの素材で「ブリブリブリッ!」とレッグのみならず身ごと振る動きが魅力的だったのです。

ところが、この硬さにしてしまうと、ノーシンカーリグでしっかりレッグを伸ばし切ってのキックアクションが出ず”(-“”-)”

さらに、3.5gでは良かったダウンショットも、それより軽いウエイトになるとレッグのレスポンスが悪くなり、フォール中に回転してしまう。

目を見張る動きに未練はありつつ、トータルではワンランク柔らかいエラストマー素材が勝り、採用となりました。

これにより、ダウンショットリグでは1.3g程度のシンカーでもレッグをパタつかせつつ、スライドフォール。

小さく鋭く跳ねさせるリアクションダウンショットとの相性も申し分ありません!(^^)!

ノーシンカーリグでも小さな入力でもレッグが機敏に反応し、移動距離を抑えた誘いにも応えてくれます。

ぜひアクション動画を観てください(^_-)-☆

余談ですが、リアクション特化などフォールスピードを速めたいときや、

フォール中のレッグのパタつきが弱くなる0.9g程度のシンカーと合わせるときには、逆手をカットすればOK!

タックルですが、ロッドはULがマッチしますが、ダウンショットで3.5gなど重めのシンカーを組む時にはLを合わせることも。

ノーシンカーリグにおいては、ワームの自重が1.35gほどと軽いため、

ラインはPE0.4号あたり、フロロカーボンなら、3~4ポンドが投げやすさと自然なアクションにおいて推奨となります。

一方で、パワーフィネスやベイトフィネスタックルを用いてのカバー攻略に用いることも想定しました。

オフセットフックを背負えるようにしたのもそのためです。

小さなフックでも伸ばされにくいよう、ロッドパワーはやや柔らかめのモデルがマッチします。

イキイキとアクションして水を掻くスクーパーフロッグの特性は、小粒でもバスに発見されやすく、リアクション的に反応させるにも向いています。

小カエルへのマッチ・ザ・ベイトのみならず、ハイプレッシャー・サイトフィッシング・そしてディープ攻略まで戦力になるはず!

JB.NBCトーナメントでもお使いいただけるFECO登録もしておりますので、お役立ていただけたら幸いです。

今の風潮だと、いきなりラバーをプスプス刺されそうですが、それも間違いなく効いちゃいますね(^_-)-☆

こんにちは、川村です。

先日、『ブレーバースリム8インチ』をリリースさせていただきました。

近年定番化した、ロング&スリムストレートタイプ。

ロングボディながらその細さから弱々しい存在感で、サイトフィッシングや食い渋る状況にめっぽう強い!

形状変化に富んだ艶めかしい動き、そして、止めると元の形状にゆったり戻っていく様も生命感を演出します。

そのバイト誘発力の高さは “ルアーパワー”と呼ぶに値すると評しても、異論はないのではないでしょうか!?

さて、そんなロング&スリムなブレーバーを作ったらどうか!?と着想することは自然な流れでした。

シャッドテールの振動が伝達し、ロングボディも微振動・・・釣れそうじゃないですか!

ところが、いざ作ってみると想定していなかった事態が起こりました。

それは、シャッドテールが動かない(?_?)

1次試作はテールアクションが微弱すぎ。初動も悪く。

これではボディまで震わせてくれるワケもなく、フォール姿勢も反ってしまって不自然・・・

この「反ってしまう」のが、シャッドテールが水を掴まなくなる原因でした。

しなやかにしなるロング&スリムボディは、シャッドテールが水を受ける抵抗から逃げるように身を反らせてしまうのです。

すると、シャッドテールは水を掴まなくなり、機能を失うといった事態(-_-;)

他に、ボディ長もロング&スリムならではのアクションを生むにはちょっと短すぎたかな。

【1次試作アクション動画】

そこで、2次試作ではテールの付け根部分を延長し、肉厚も薄くすることでテールの自由度をUP!

ボディは少し長くしたうえ、フォール姿勢も斜めになりがちだったため、前後のバランスを見直しました。

しかしそれでも・・・テールアクションは理想の振り幅には程遠く、ボディまで震わせるにも至りません。

ネコリグでのフォール姿勢もまだ反る!”(-“”-)”

3次試作では、テールエンド(ウチワ部)の厚みを薄くし、付け根部分をさらにスリム化。

テール角度も少し立て、水を逃しにくくしたうえ振りの質をよりウォブルにすることでボディを震わせやすくしました。

テールをカットする際のクビレも一回り太くし、少しでもテールが反りにくいように、と。

他にも細々と修正を加え、どうだ!?

・・・の3次試作は使えるレベルにはなったものの、テールアクションはまだ弱いっ!

そこで4次試作では、テールの付け根をさらに延長&スリム化し、ウチワ部の幅をわずかにワイド化し、角度は垂直に。

ボディも前後がまだ少しアンバランスだったので、テールに近い方を一回り太くしズンドウに近づけました。

ネコリグのボトムアクションも、もう少し針掛け位置を前にした方が良く感じ、ハチマキを5㎜ほど前に移動。

そのハチマキも、ブレーバーⅡのようにリブを入れることに。

スリムボディには不要かとも思っていたのですが、少しでも動きに一体感と、ボディの前後バランスを均等に近づけたかったからです。

ノーシンカーワッキーでの針掛け位置は肉盛りが分かりにくいので、少々肉盛り。わずかながら、針持ちにも貢献します。

他にも隅々まで微修正し、もうやることはないぞ!!と。

素材(硬さと塩の含有量のバランス)は開発過程で絞りつつ、最後は本金型で打ったサンプルで決めるようにしているのですが、ロング&スリムならではの悩ましさはありました。

柔らかい方がノーシンカーワッキーで自発的にクネる動きには有利。

しかし、ボディが細いため、柔らか過ぎるとネコリグ時にボディが垂れ下がりテールがボトムに着きっぱなしになってしまい、魅力的に波打つ動きが出ません。

また、ボディの復元力も素材が柔らかいほど弱くなるため、ロッドワークに対するレスポンスが悪くなり緩急の利いた誘いも適わず。

やや張りのある素材の方が姿勢もアクションも良く、さらに針持ちにも有利。

上記を天秤にかけたうえで、やや張りのある素材を選択しました。

塩の含有量も、高比重にし過ぎるとボトム姿勢が垂れ下がり過ぎるうえ、反発力も弱まります。

しかし、比重が軽すぎても、合わせるフックが小さい(軽い)ためノーシンカーでの沈みが悪くなるし、自発的アクションも生じにくくなる。

悩みどころでしたが、本来よりも塩の含有量を細かく指定させてもらうことで決着しました。

ちなみに、ネコリグでのシンカーウエイトは、0.5g程度でもテールを振りますが、イキの良さでは0.9g~がおススメ!

ワーム飛びを防止するチューブは、3~3.5㎜がマッチします。

ネコリグとノーシンカーワッキーリグ以外では、ヘビーダウンショットリグでのスト誘いもキテます!

ワッキーダウンショットを連想するところ、松本幸雄さんに教わったオフセットフックを用いてのリギングに特別な効果を感じました。

同船した際にブレーバースリム8inを渡すとこの使い方をされ、速攻で53cmを釣られたのです。

シンカーウエイトは5gを用いていましたね。

ボクもマネするとすぐにヒット!ジグストよりもはるかに繊細かつ、細身ゆえの速さでリアクション効果も高いと感じました。

フックはナローゲイプの#2~1がマッチします。

パッケージはシャッドテールを潰さぬよう、ブリスターパックを採用しました。

ラベル部をミシン目から切り離せますので、その分コンパクトに収納できます。

弱々しくも、ピリピリっとした刺激は薬味の効いたそうめんのよう!?で食欲を増進!!

ぜひお試しください\(^o^)/

こんにちは、川村です。

先日、ブレーバーⅡをリリースさせていただきました。

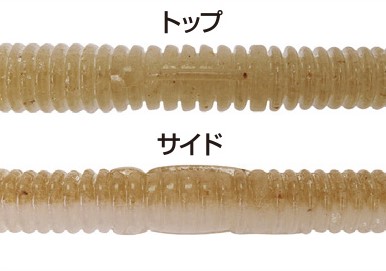

(写真上:ブレーバー、写真下:ブレーバーⅡ)

ブレーバーは、弊社のファーストプロダクトということもあり、思い入れもあるモデル。

ストレート系でありながら、ネコリグでのフォール中にサスペンドバスを反応させたく、全身を身震いさせる。

そして、テールをカットすれば、ノーシンカーワッキーやジグヘッドワッキーにも完全対応できる。

当時、ルアマガモバイルの投稿では年間最多釣果を記録したりと、バスからの反応も良く、

弊社としても、立ち上げ初期を支えてくれたアイテムでした。

そんなブレーバーでしたが、リリースした頃とはフィールドの状況が変化し、それに合わせて変えたい部分が生じてきました。

シンプルに言えば、よりスレてきたことで、視覚的なアクションを控えめにしたい反面、水押しは強く。

ボディサイズも、5インチと5.7インチの中間くらいが欲しくなりました。

そう思い出したらそうせずにはいられなくなり、ブレーバーの生産をストップすることに。

ただ、店頭から在庫がなくなっていくに従い問い合わせをいただくようになり、

現状のご報告も含めて最後に1色だけ生産しオンラインショップにて販売したところ、完売。

ありがたくも、ご愛用いただいたユーザー様に応えるモデルチェンジにしなければならないと気も引き締まりました。

しかし、開発は思うように進んでいなかったことも事実・・・

今思えば、「それなりに変えなければ」との気持ちも作用していたと思いますが、テールアクションをタイトかつ、シェイク時には左右に揺らすことも狙ったことでブレーバーらしさが出ず。

“ブレーバーらしさ”とは、ただテールがバイブレーションするのではなく、その振動がボディにまで達してマイクロウェーブのごとく全身微振動することです。

が・・・やればやるほど初代のブレーバーに戻っていく”(-“”-)”

まあ、初代も試行錯誤した結果あのカタチになったワケですから、いいバランスでした。

ちょっと吹っ切れたというか、必要以上に変えるのではなく、今思うベストアクション・ベストバランスを突こうとちょっと方向転換。

随所を洗練し、その積み重ねによりトータルでの完成度を高めていこうと決めました。

テールの形状やサイズをあらためて試し、初代よりもタイトな振り幅ながら、ボディまでしっかり震わせる強さはあるように。

ボディのリブは深めのリングボディに落ち着きました。

水を受ける面はエッジを立て、より水を掴むようにしています。

これにより柔軟性も増すことで、タイトなテールアクションでもよく身震いすることも副産物でした。

ラインを張る程度の軽い操作でもよくクネるし、ノーシンカーワッキーでのフォールでも、自発的に“フルクロール”してくれます。

このノーシンカーワッキーでフルクロールすることは初代でもこだわったところで、

足元にフォールさせたときには自発的にクネクネしていても、投げた先ではラインの抵抗により動きは小さくなり、小刻みに震えていた程度のモノは動いていないことも。

動きが小さくなる条件下でも極力動いてくれるように、イキイキとフルクロールするようにしています。

そんな自発的クロールアクションを追求するうえで、ボクにはストレートワームのデザインに悩みがありました。

それは“ハチマキ”。

ハチマキとなる太い部分がない方が、全身一体感のあるクロールアクションが出る。

しかし、ハチマキがあることでフックを刺す目安になるし、その部分が太いことで針持ちの良さにも貢献します。

そこで見出したのが、左右にクロールする方向(上下方向から見たとき)には深いリブを入れてクネリを妨げないようにし、フックが通る部分(左右方向から見たとき)にはリブを入れず、フックを保持する肉厚がある。

これにより、一体感のあるクロールアクションとハチマキの役割を両立することができました(*^^)v

完成までの過程は・・・

【一次試作】

ネコリグでシェイク時にテールを左右に振るも、フォール中に動かず。

ノーシンカーワッキーフォールでの自発的クロールは振り幅不足。

質量のあるリングボディを狙うも、大雑把すぎました。

【二次試作】

テール側面のフラット部を薄く、エンドは僅かに肉厚にするも、フォール中動かず。

テールが小型化されていますが、理由は忘れました(^^;

リングのピッチを細かくするも、まだ繊細さに欠けるな~

【三次試作】

小さなシャッドテールにするも、シェイク時の横揺れを狙ったテール側面のフラット部が振りを抑制し、初動が悪く、振り幅も不足しボディまで震えず。

ここから、ハチマキにリブが入りますが、まだクロールアクションにカタさがありました。

リングのピッチはOK!

【四次試作】

シェイク時の横揺れよりもシャッドテールとしての機能を優先し、テール側面のフラット部をスリム化。

初動もフォール姿勢も良くなるも、まだテールバイブがタイト過ぎて身震いは弱い。

ハチマキのリブをより深くしたことで、ノーシンカーワッキーでは一体感のあるフルクロールするようになりました◎

【五次試作】

テールエンドを一回り大きくし、さらにフラット部を延長することで、タイトながらボディまで震わせるバランスに◎

これにて完成です!!

正確にフックをセットしやすいセンターラインは、ボディをカットして使うことも想定し、ハチマキからテール側にも入れています。

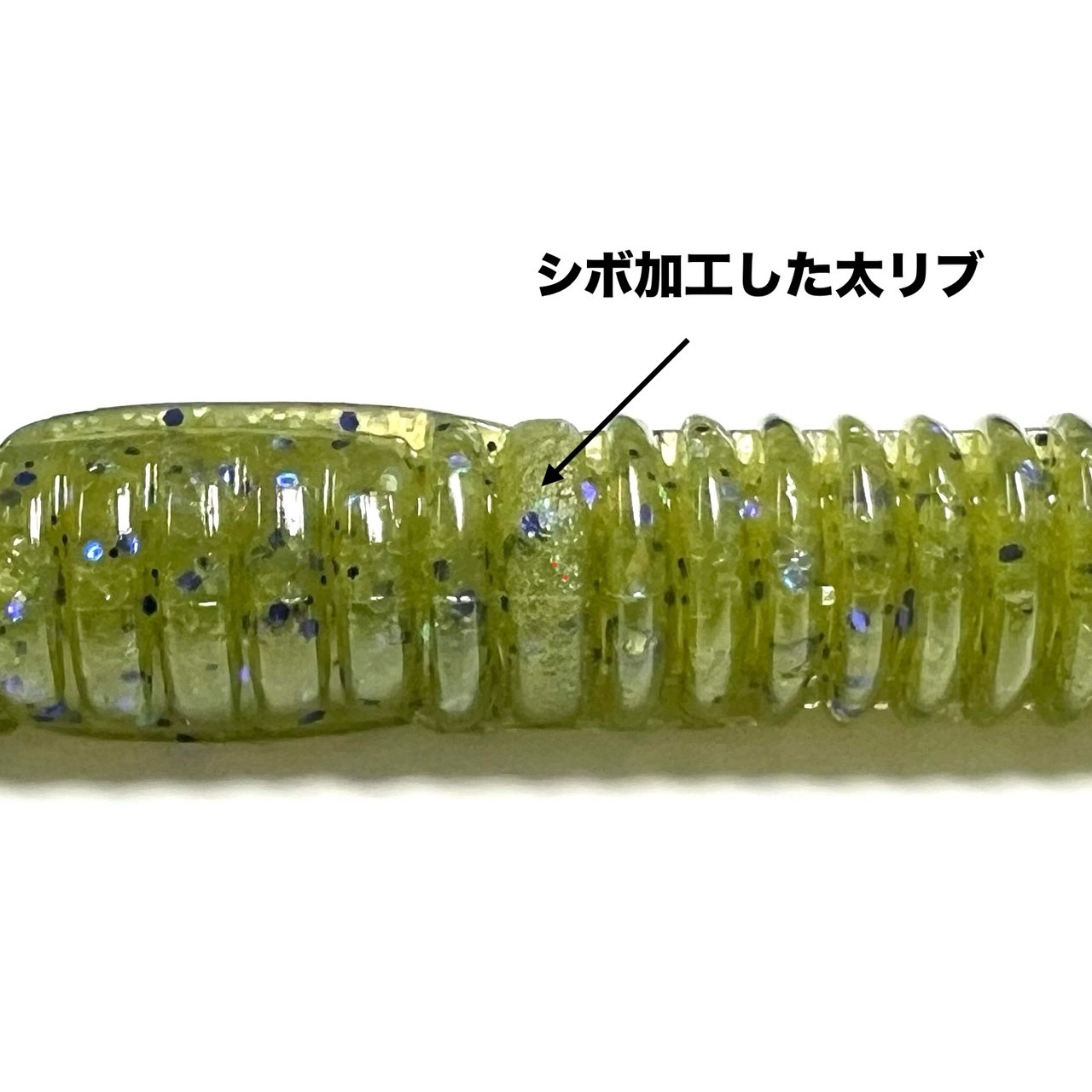

ノーシンカーワッキーとジグヘッドワッキーでベストアクションになる位置はリブを太くしたうえでシボ加工をすることで分かるようにしています。

また、ヘッドの上面はリブの内側(芯)をフラットに(よく見ないと分かりませんが(^^;)。

この部分でより抵抗を受け、操作感と水押しを強めたかったからです。

ボディサイズも調整しつつ、5.4インチに。素材もベストアクションが出る柔らかさと塩の含有量を選んでいます。

もう、ちょっとちょっとの見直しですが、今の時代にジャストアピールとなる性能に仕上がったと思います。

あっ、もうひとつ変わったのが、JB.NBCの大会でもお使いいただけるFeco認定となりました!

今年は他にスクーパーフロッグ(オリジナルサイズ)、ブレーバーマイクロ、ハリースライド。そして、新作として控えるヴァラップスイマー5.5やそれ以降にリリースとなるアイテムも予定しております。

少しずつアイテムを充実させていきたいと考えておりますので、ご活用いただけましたら幸いですm(__)m

こんにちは、川村です。

いよいよ年末差し迫り、社内も慌ただしく仕事納めを迎えました。

今年はコロナ前のようにイベントも多くなり人と接する機会が増え、久しぶりにお会いする方もいて懐かしかったり、

広州ダイワ社長のはからいで中国に2回もお誘いただき、新たな経験をさせてもらったり。

コロナの閉塞感から動き出し、あっという間に過ぎ去った一年でした。

ありがたいことにスケジュールは埋まる一方で、プライベートの釣行はこれまでになく少なく。

プライベートとはいえテストを兼ねていたり、閃きの元となる大事な時間ですので、

来年はより1日1日を大切に、仕事とプライベートの釣り、どちらも充実させたいと思っています。

そしてアングラーとして注力したのは、やっぱり陸王!

13年振りとなる金森隆志との対戦はことさら熱くなり、そして度肝を抜かれました。

陸王でロクマル釣っちゃうなんて、カナモといえどやり過ぎだろ~!!

決勝は、2日間で3バイト3フィッシュ。

プラクティスからこれほど掴めない状態で本戦に挑んだことは過去になく、本番の集中力でもどうにもなりませんでした。

ラストに来てくれた最大魚がせめてもの足掻きでしたが・・・

みな苦戦する状況でも2日間ともしっかり釣ってくる、青木大介の強さをあらためて見せつけられました。

今や国内外で活躍しレベルアップするトップアングラーを相手に、フィールドの難易度も増し、タイトル奪還はいっそう困難になっていると感じます。

ただ、ボクにとってはそんな彼らと勝負できる生き甲斐ですから、今一度必ず!!

開発においては、ギミーはまたひとつ、ニューアクションを備えてリリースできた自信作です。

バスからの反応は上々ではありますが、実はちょっとだけ直したい箇所に気づき、早速金型を修正しました。

今月出荷したものから反映されており、ジグトレーラーにしたときの針持ちがアップしています。

そして、やりたいことは明確だったのに、思いのほか難航したブレーバーⅡもようやく完成!

一見あまり変わっていないように見えるかもしれませんが、現代のフィールドに合わせたボディバランスとアクションにリメイクしています。

そして、ずっとストレート系に抱いていた“とある悩み”も解決していますが、追って紹介させていただきます。

こちらは2月のリリースを予定しておりますm(__)m

他にも来年リリース予定のモノを数アイテム、少しづつですが進行しております。

ハードルアーにおいても、ジャークベイトは苦戦中・・・こちらもビジョンは明確にありますので、その実現に向け、焦って妥協しないように。

そして、開発スタッフに鈴木翔が加わり、新たなルアータイプにも取り組んでおります。

鋭く実践的な発想を持っていることと、黙々と試行錯誤する姿勢は開発に向いていると思うのですが、どうか?

見守りつつも注意深く進めてまいりますが、楽しみでもあります。

フィールドにおきましては、昨年も記しましたが、引き続きバスをいっそう大切にしなければ、と。

乾いた地面にバスを置かない、水から長時間出しっぱなしにしない、といったことを1人でも多くの人に知ってもらえるように。

ライブウェルを用いる大会においても、スポーニングシーズン自粛の動きは広がっていることを感じます。

アングラーが出来ることに限りはあれど、より広がりをもって実践すれば、その効果は表れると信じています。

最後に、

無事一年を過ごせたことを、お世話になった関係者の皆さま、販売店様、ユーザーの皆様へお礼申し上げます。

来年も皆様にとりましても良い一年になりますよう。そしてフィールドでしか味わえない幸せや感動がより多く訪れますように!!

ボトムアップ株式会社 川村光大郎

こんにちは、川村です。

今年も残すところ1週間チョイ・・・1年が半年くらいに感じます(^^;

さて、すでにイベントでは先行販売しておりますが、ボトムアップ初のポークアイテム「BUダディ」をリリースさせていただきます。

とはいえ一般販売ではなく、オンラインストア限定にてm(__)m

素材に豚さんの柔らかい部位を選りすぐっておりますので、生産数に限りがあるためです。

陸王や艇王など、勝負事においてボクがジグ&ポークを主戦力にしているのをご存じの方もいると思います。

実際、ボクが勝つときはたいていコレによるもの。

特に、コンパクトジグと合わせたときの、「バイト数の多さ」と「良型狙い」を両立するバランスの良さは抜きん出たものがあります。

長年ソフトベイトの開発をしていますが、ポークの威力は別格と言わざるを得ません。

その艶めかしい動きと天然素材ならではの質感も効いているのか!?バイト誘発力がグッと高まります。

そんなポークを初めて使ったのは小3かな!?当時最もポピュラーだったアンクルジョッシュのポークフロッグ。

オレンジに黒の斑点が付いたものを、フィネスジグの元祖だったと思われるロッドストレイナーのジグにセットしてバスをキャッチしたときは嬉しかったな~

なんかプロっぽくて(笑)

その後はしばらく空くのですが、社会人になってから。

3.5g~5gのラウンドジグにポークフロッグを付けて、護岸キワを今でいうジグストするとよく釣れることに気づきました。

デカバス狙いではビッグダディにもハマり、アンクルジョッシュで一時あった、脂身素材のMAXX PORKを好みの厚みに削いだモノも気に入っていました。

厚みがあるためペラペラした動きではなく、デロンデロンと柔らかいのに水を押すタイプの良さに気づいたのはこの頃です。

ただ、MAXX PORK以外は柔らかさと浮力を備えた“一軍”は1ビンに一個あればいい方で、ナイフで叩いて柔らかくするのが当たり前。

どうにも硬くて使いものにならないモノははじきました。

アンクルジョッシュのストックです。

アンクルジョッシュが廃盤になると聞いてそれなりにストックはしていたものの、貴重ゆえ取材や勝負事くらいでしか使えないし、一軍モノは底を尽きそう・・・

そんな折、より柔らかくバラツキの少ないジャパニーズポークの登場は朗報でした。

中でも釣り吉ホルモンのピッグダディ。それの「Jr.」は、10年ぶりの陸王奪還を叶えてくれてから、何度も勝ちに貢献してくれています。

さて、前置きが長くなりましたが、そんなポークLOVEなボクが欲するイメージがありました。

イメージをスケッチしたもの

ピッグダディJr.はタフった状況で欠かせないコンパクトサイズながら、それより一回り大きい、ギャップジグにベストマッチするボリューム感のモノ。

さらに、ヘッドとテールの比率を若干テールを長くして、通し刺ししてもテールが艶めかしく波打つように。

そして釣れるポークの条件として重要なのが素材(部位)!

皮が付いている方が針持ちはいいのですが、釣ることに関しては、柔らかくて浮力もある皮無しの脂身にこそ、ポークの旨味があると思っています。

ボクがピッグダディJr.を愛用する理由はボディサイズだけでなく、実はピッグダディシリーズの中でもこのJr.だけは脂身なんです。

一見、テール部分が「少し厚身すぎるかな?」と思える個体でも、使っているうちに柔らかくなっていき、艶めかしい動きと水押しを両立する“極上ポーク”と化します。

ちなみに、ビンから取り出してすぐに柔らかくしたければ、指でモミモミするといいですよ(^_-)-☆

指にまとわりつく柔らかさが、最高のキックアクションを生む目安です。

厚みがあるのに指にまとわりつく柔らかさは脂身ならでは!

そんなワケで、BUポークではもちろん、ピックダディJr.と同じ脂身を採用しています。

脂身のメリットはもう一つあり、通し刺ししやすいこと。

皮付きでも通し刺せないことはないのですが、けっこう力がいるうえ、ヌルッと滑って指に刺しそうで怖いです。

ギャップジグであれば、ワイヤーキーパーまで入れればある程度保持しますが、使っているうちにズレるようになってきますので、ゴムストッパーで上部を固定すると持ちが良くなります。

通し刺しをする一番の理由はボリューム感の調整で、コンパクトにしたいときですね!

また、チョン掛けするときにはそのままでもいいのですが、ワームの切れ端を通してワイヤーキーパー部を埋めてしまうとなお良し。

たまに起きる、ワイヤーキーパーにポークがロックしてしまうことを防いでくれます。

ちなみに、針穴は空いていません。

脂身素材だと、初めから空いていると針穴が広がりやすいのと、無くてもスッと刺せるため不要です。

そしてカラーも特注しました。

釣り吉ホルモンさんにお伺いし、ダークブラウンとダークレッドはその場で調色してもらいました。

ダークブラウンは、ワームでいうところのグリパン的。

ボトムやカバーに馴染みつつ存在感もある。幅広いシチュエーションにマッチするので、個人的には最も出番の多いカラーです。

一方ダークレッドは、赤黒いザリガニのイメージ。

目を惹きつつも、派手過ぎない赤がいいな、と。

そしてブラックは、言わずもがなの定番カラーですね!

特に濁った時には一択です。

ひとつ付け加えると、釣り吉ホルモンさんで使っている染料は自然に優しいものなのですが、使っているうちに色落ちしてきます(個体差あり)。

ブラウンとレッドを濃い色合いにしたのは、それを見越してのことでもあります。

また、高品質ポークといえど、天然素材ゆえの個体差は生じます。

一つの金型で抜いていますが、型寸法よりも小さい物も大きいものも混在します。

これは柔らかい脂身素材の方が起こりやすく、検品ではじいている数も相当量(送ってもらい、身内で使っています)。

それでも、実釣性能においてこの脂身素材は譲れないところなのです。

ご購入は、個体差があることをご了承のうえご検討いただけますと幸いですm(__)m

個人的には、ちょっと小さい、大きいを状況に応じて選んでおります。

ご使用いただくうえでの注意点は、乾かないようにすること。

ボートでしたら水面に浸しておきますが、大会によってはロッドを2本出していることになり、ルールに抵触してしまいます。

ポークセーバーという濡らしたスポンジで挟むアイテムもあり、釣り吉ホルモンさんでも扱っております。

釣り吉ホルモンさんの「放るモンキーパー」。

簡易的には、ジップロックやワームのパッケージに密封しておけばOKです。

まあ、ボクが欲しくて作ってもらったものですから、あまり売れないとしても個人的には満足していますが。(オイオイ・・・)

ポークの旨味を知っている方も知らない方も、一度ご賞味いただけましたら幸いですm(__)m

こんにちは、川村です。

この度、ギルシェイプワーム「Gimmy(ギミー)3.5in」をリリースさせていただきます。

いわゆるギル系といわれるカテゴリーで、個人的にもフラットシェイプならではの威力は幾度となく経験するところ。

しかし、すでに市場には優れたモデルがあるのは、皆さんもご存じのとおりだと思います。

後発として出すからには、バスにとって新たな刺激となる要素を盛り込まなければ意味がありません。

一言でギル系ワームといってもそれぞれに個性がありますが、細かいことを抜きに大別するならば、スライドフォールタイプと水押しの強いタイプに分けられると思いました。

これらは相反する性能でもあり、水押しが強いタイプは抵抗感があることでスライドフォールはしなくなる傾向です。

しかし、どちらのタイプでも明らかにバスからの反応が良いモデルが存在していますので、どっちが釣れる、ということではなく、バスに訴える要素が異なると考えています。

リグやシチュエーションとの相性もありますしね!

もう少し捕捉すると、スライドフォールタイプでもフラット面は広いことで、動く方向や瞬間的には強い水押しを発したりと、一概に水押しが弱いとは言い切れません。

ただ、手前に引いた時にはス~ッと軽い抵抗で、進行方向へのブレーキ力は弱いタイプです。

一方、手前に引いた時にしっかりとした抵抗感を感じるタイプは、スライドフォールしない代わりに常に強く水を押している。

進行方向へのブレーキが効いていることは、フォールスピードをスローに、ジグストのような誘いで移動距離を抑えてくれるメリットもあります。

さて、開発当初は、スライドフォールと強い水押しの両立を目指しました。

ハリースライドが、バックスライドフォールと自発的フォールアクションの両立をかなえたように。

しかし、試行錯誤した結果、断念することに。

手作りの段階では出来そうな気もしたのですが、結果、中途半端なモノから脱することができなかったからです。

“ホタテ貝” とルアマガ古川編集長に名付けられた1次試作は釣れないことはなかったものの、わざわざ使いたいとは思えないシロモノでした。

2022年6月、豊英ダムにて。

ただ、ブルスホッグの開発で見出したスリットで水を受けてバイブレーションする動きは魚系にもハマると思って採用したところ、そこに関してはイイ!(^^)!

尻尾の震えに近いだけでなく、ロッド操作ではしなやかに上下動すると同時に厚みのあるテールが水を押してくれます。

ただ、ボディ側をどう調整してみても、テールの抵抗が引っ張ってしまい、納得のいくスライドフォールには届かず。

相当にテールの抵抗感を軽くすればスライドしますが、その方向性ではすでに優れたモデルがあります。

そしてもう一つ求めたアクションがあって、ボディ側面もヒレのようにたなびかせたい!

で、少し反らせた突起を付けたのですが、思ったほど震えてくれず(^^;

デザイン的にも、幅広ボディからさらにパーツを張り出すことにちょっと違和感・・・

内側を震わせよう!と、リブに沿ってカッターを入れてみることに。

すると、リブ面が水を受けることで自発的に震える動きが出たのです!

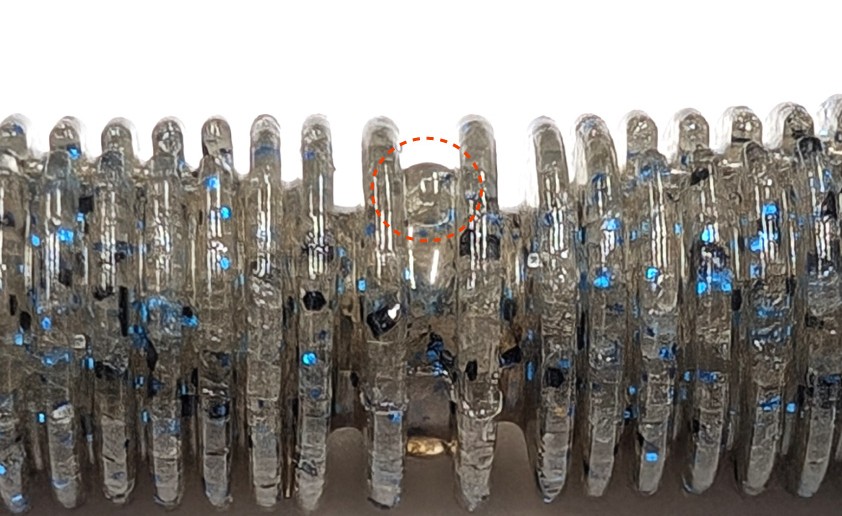

「これだ!」と、さらにバリエーション違いを比較したところ、リブ同士の間隔にキモがあることに気づきました。

密過ぎるとリブの一枚一枚が水を受けにくくなったり、リブ同士が干渉して震えづらい。

かといって、間隔が空きすぎてもスカスカになり、抵抗感もシルエット感も損なわれてしまう。

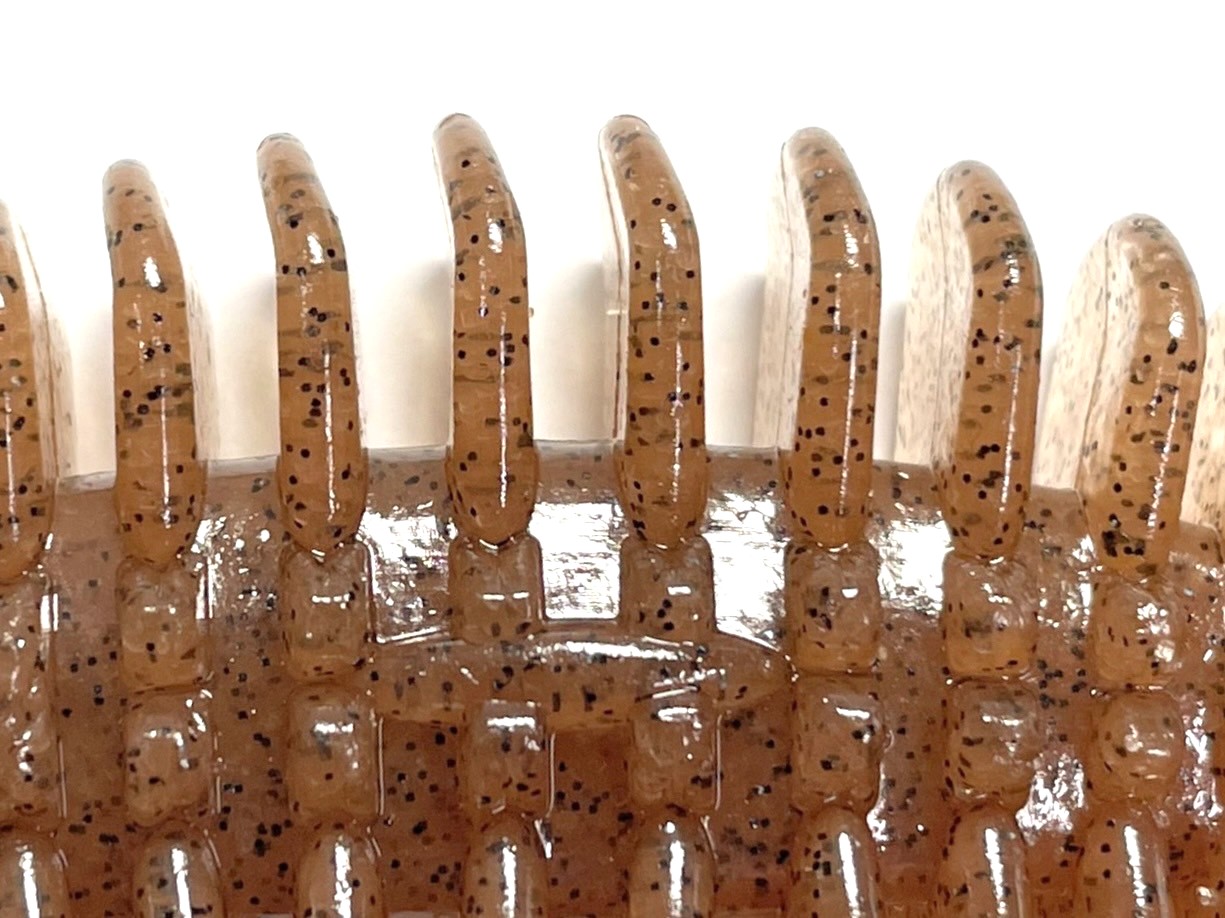

さらに、リブの先端を少し曲げることでレスポンスが向上しますが、これも曲げ過ぎるとリブ面に水が当たりづらくなるのかマイナスに転じました。

他には、テールのスリットに穴を空けたところ、可動域が広がり振り幅が大きくなることに気づきました。

それらを盛り込んで上がってきた2次試作は、十分に使えるレベルに!

サイドリブの震えのみならず、やや早めに引くと瞬間的にしぼんで形状変化も見せる。

また、引き抵抗の増加により、ジグスト誘いしたときにはよりゆっくり誘えるようになりました。

サイドリブの先端も、最もレスポンス良く震える角度に調整。

しかし課題も・・・

工場側より、テールスリットに穴を空けたことでテールエンドまで素材が流れにくいとのことで、接合部を少し肉厚にしないと量産はキビしいとのこと。

そして、ボディ(芯)が細身になったわりには動きにしなやかさが足りず、動きに一体感がない。

サイドリブの震えも、もう少し震えて欲しいな~(^^;

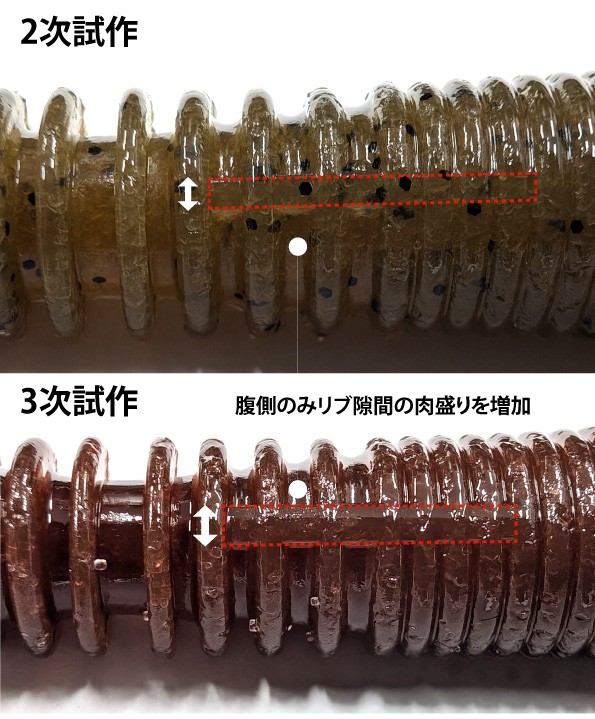

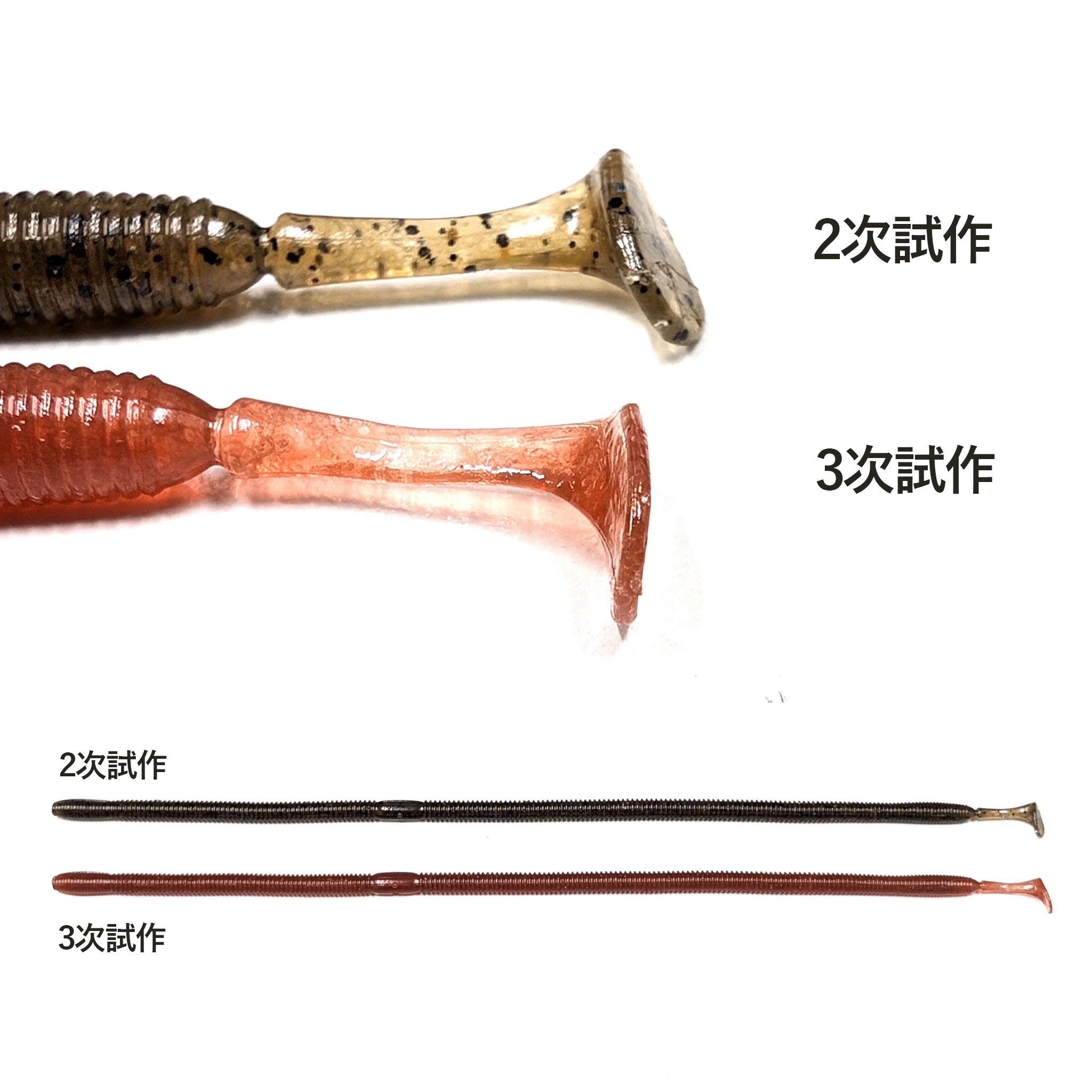

上記の結果から、3次試作では腹側に細かくスリットを入れしなやかさを持たせました。

テールスリットの接合部は、わずかに幅増&肉厚にすることで素材流れを良く。

サイドリブは付け根を細く絞ることで震えやすくしました。

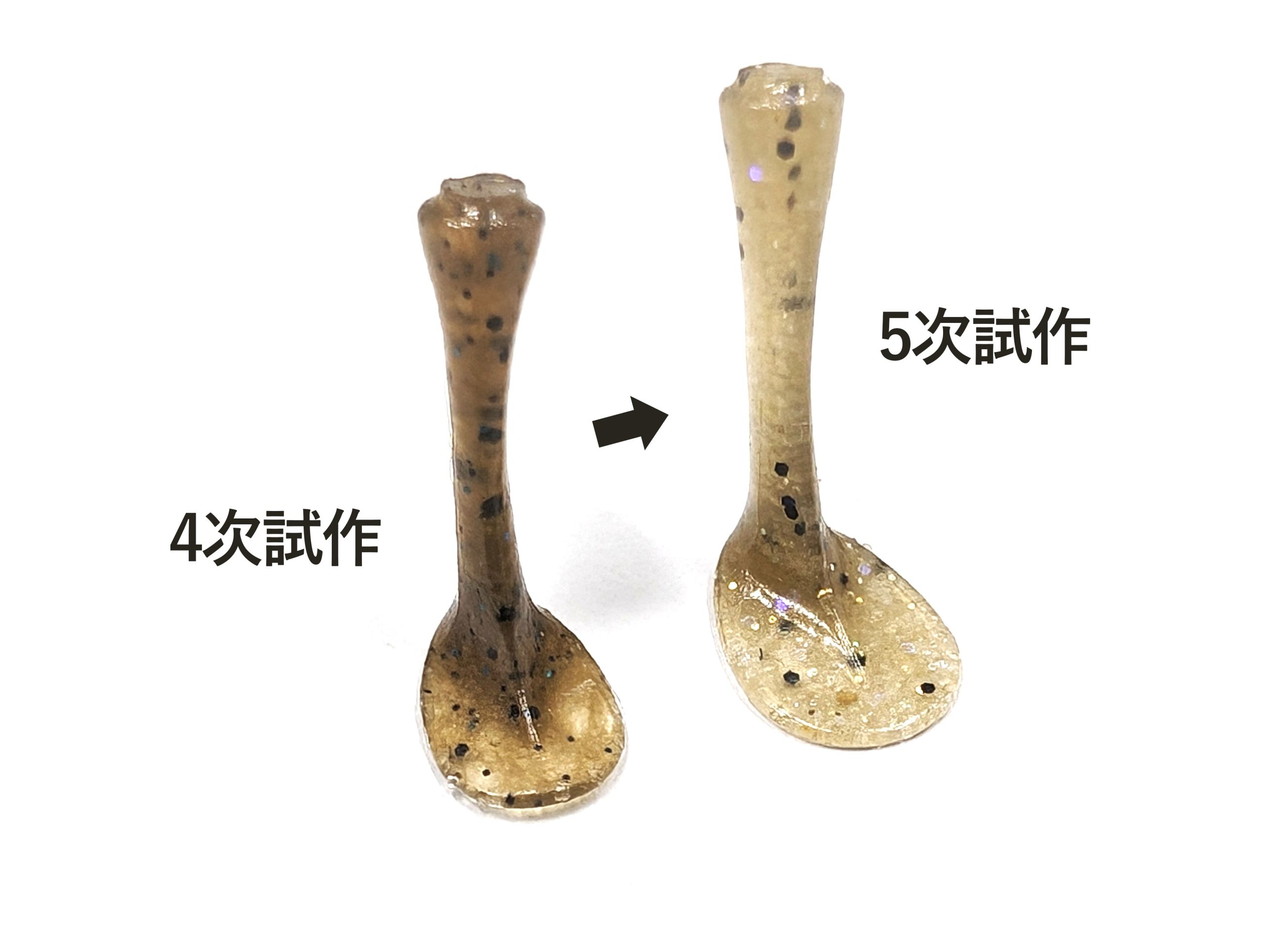

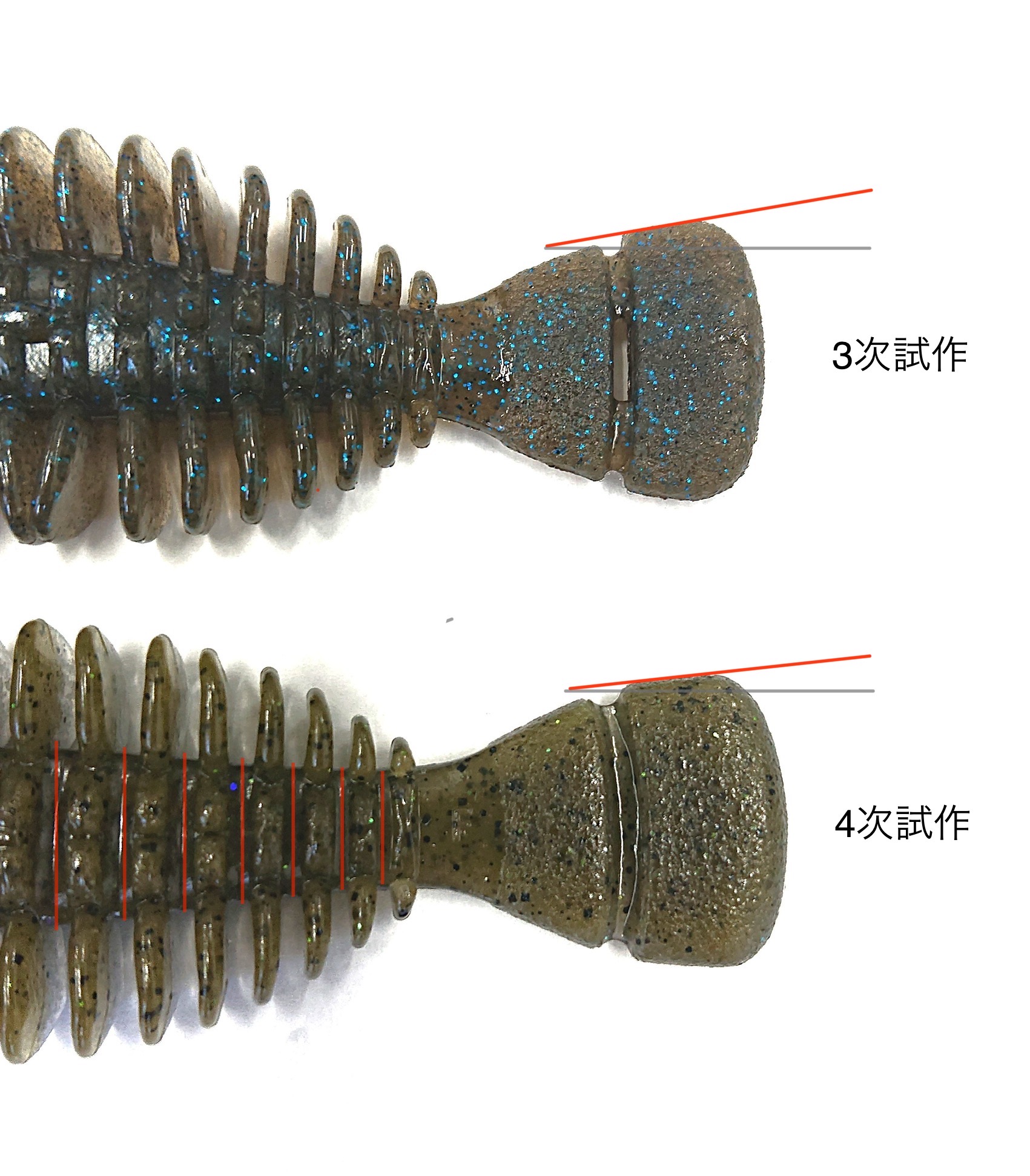

(写真上:2次試作、写真下:3次試作)

腹側のスリットが深くなり、サイドリブの付け根を絞りました。

これらの修正により全体的にはまた少し良くなったのですが、それでもボディはもっとしなやかに波打ってほしい。

性能が低下した部分も・・・スリットの接合部を肉厚にしたことでテールの振り幅は小さくなってしまい、これなら1次試作の方が良かった。

さらに、ピックアップ時にボディが回転することもあると、フィールドスタッフより指摘されました。

ボディサイズも、もう少し大きくていいかな。

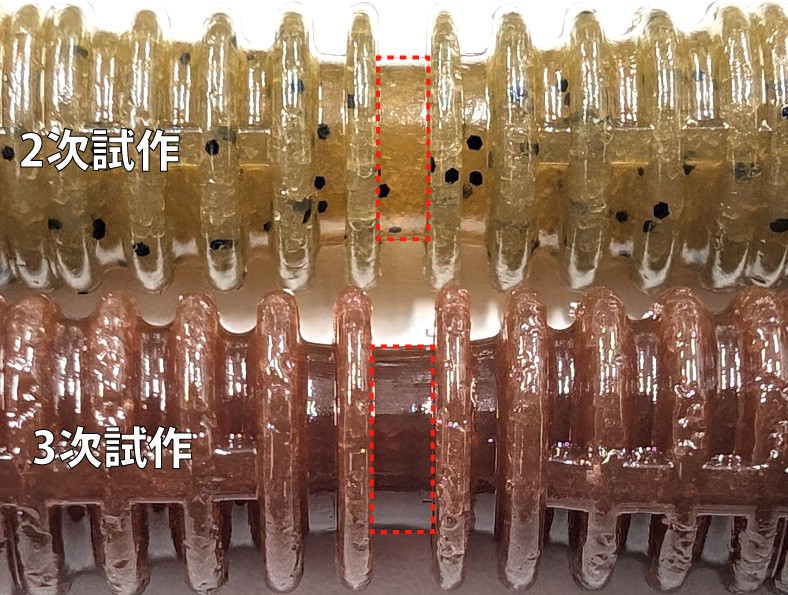

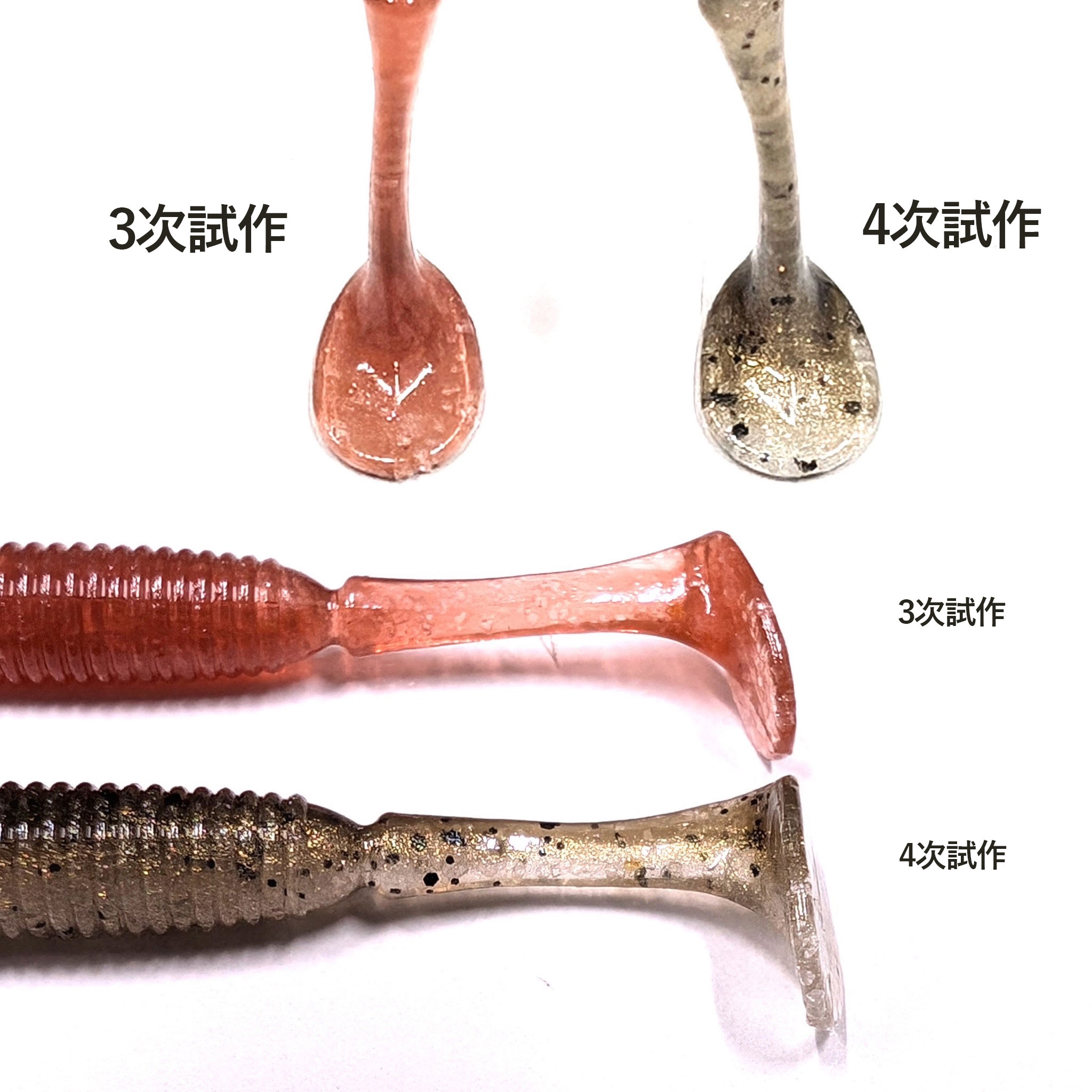

これらから4次試作は・・・

(写真上:3次試作、写真下:4次試作)

よりしなやかにするために、背中側のリブ間にも谷状の切れ込みを。

スリットに穴を空けることはやめ、スリットの肉厚を薄くし直しました。

ボディの回転を抑えるのは、末広がりになっていたテールエンドの側面をストレートに近づけることでバタつきを抑えました。

ちなみに、これはある程度最初から把握していたことで、テール左右の端に抵抗を受けるとアンバランスになってしまう。

テール形状を、中央部分を出っ張らせたウチワ型にしているのはそのためです。

ここに記した以外にもその都度細々修正してきたことはあるのですが、

動きは繊細で柔らかく、だけど水押しは強い。

これらを満足のいくレベルで、そしてボディの輪郭を震わせるニューアクションも備えて適えることができました。

水中動画を観ていただくと分かりますが、幅広いリグで、フォール中もボトムでも魅力的なアクションを演じてくれます。

また、フレキシブルに曲がることで、フッキング性能も申し分ありません!(^^)!

推奨フックサイズは、オフセットフックでは2/0~3/0となります。

ボディのしなやかさをより生かすのであれば2/0で、より掛かりを優先するなら3/0といった具合でしょうか。

ボクはナローゲイプのD.A.Sオフセットと中間ゲイプのライトニングストライク(ともにハヤブサ)を使い分けており、テキサスリグだとナローゲイプの方がボトムでの姿勢の傾きが少ない分、美しいかな。

まあ、微々たる差ですので、お好みでよろしいと思います(^^)/

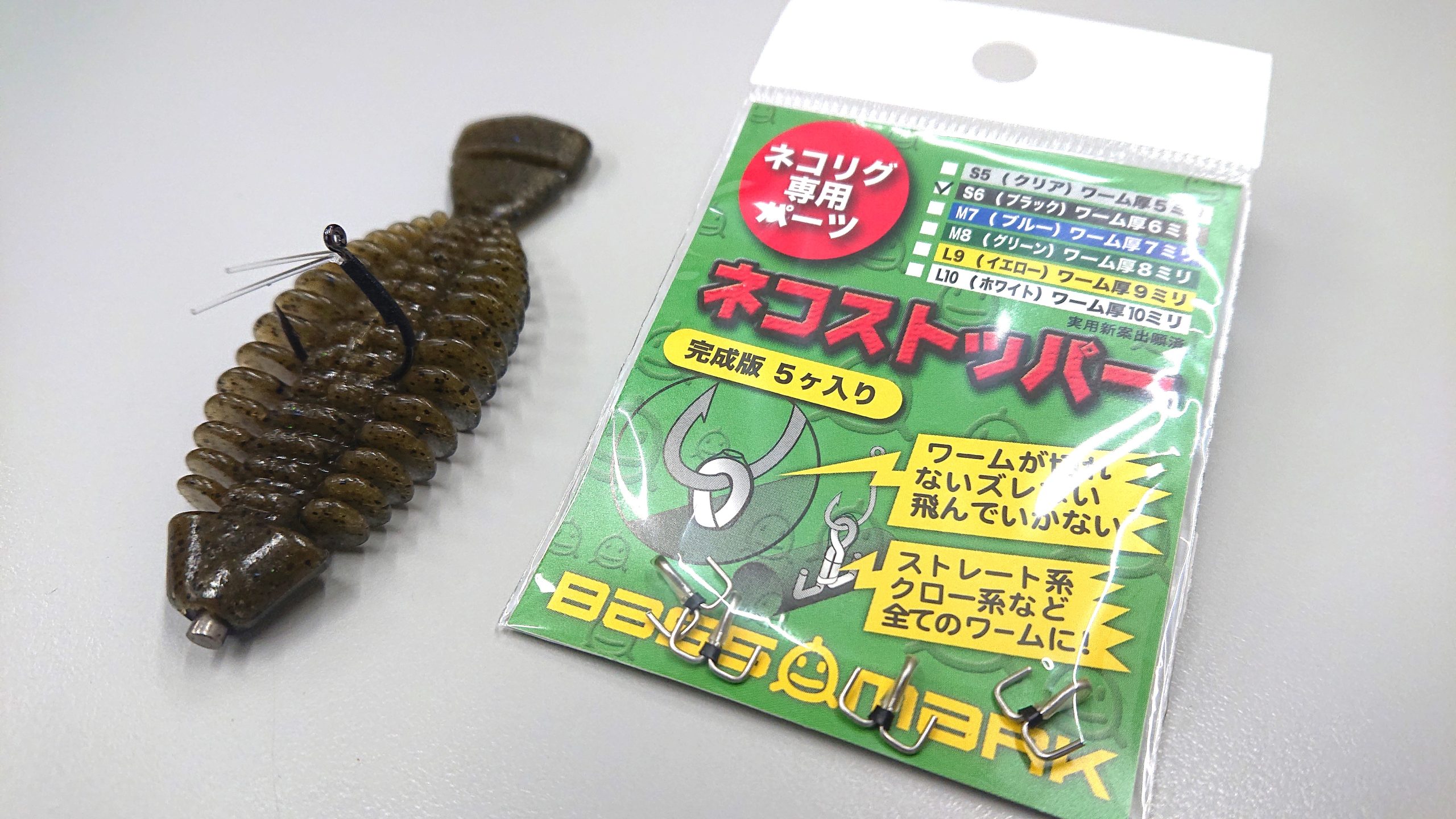

ネコリグでは、スナッグレスネコならN.S.Sフックの3/0。

チョン掛けなら、モデルによって若干サイズ感が異なりますが、1/0~2/0。

石井一樹さんに勧められたネコストッパー(バスマーク)を試したところ、キャスト時の身切れを気にせず振り切れて快適でした!(^^)!

実釣解説動画の撮影では、ギャップジグとの組み合わせでボクの霞水系タイ記録となる53.5cmが出たのですが、カンタンではない場所そしてバスが、ただジグストしているだけで食ってきたことに確信を深めました。しかも48.5cmと連発で。

開発を終えた今は、サイズアップ版が欲しくて仕方ない!も、まだ他に滞っているアイテムがあるので、もう少し先ですかね(^^;

オマケ・・・

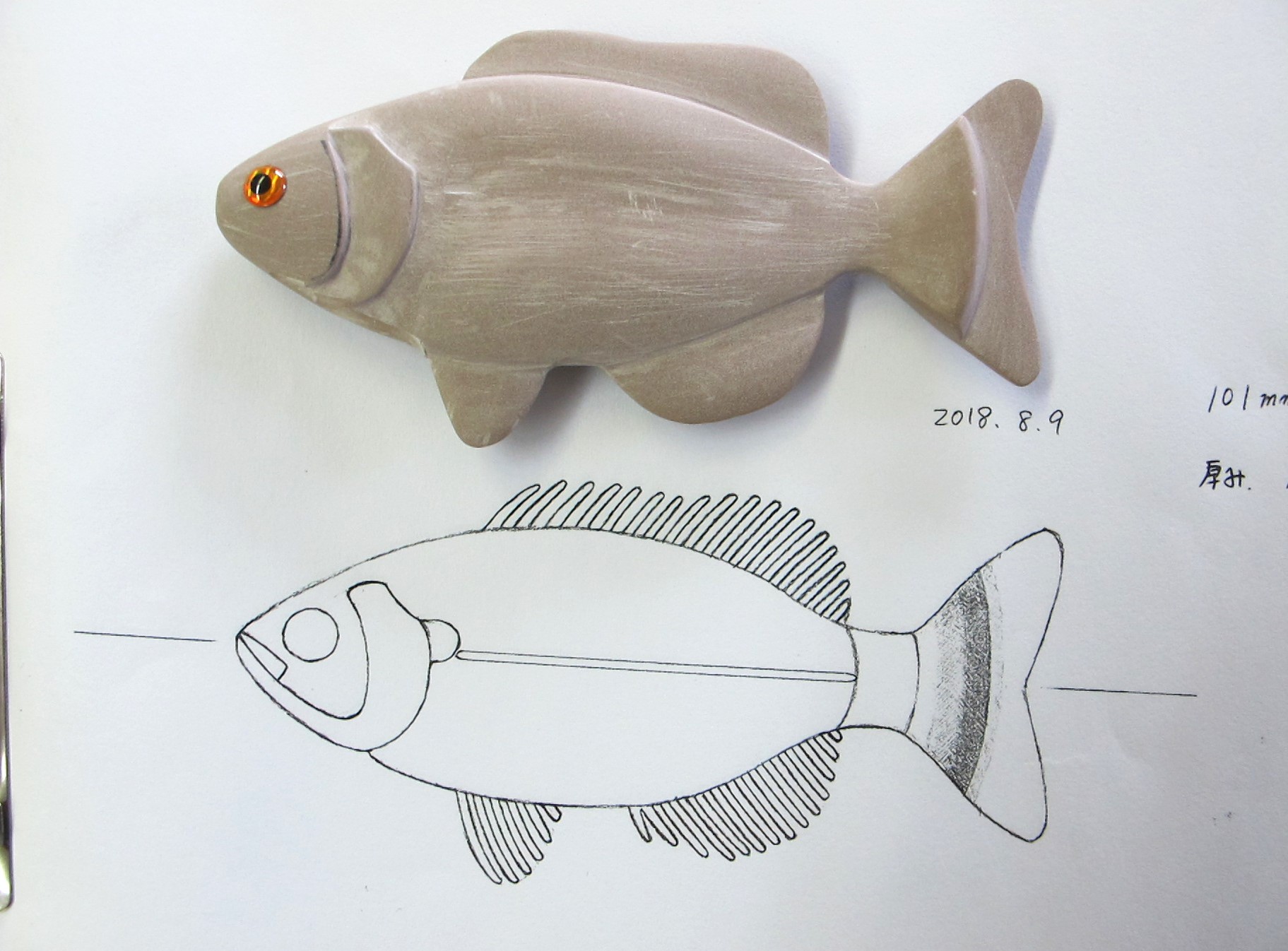

2018年に思いつきを描き、削ったギル・・・動かず(^^;

こんにちは、川村です。

スクーパーフロッグに中間サイズ、「ダディ」がリリースとなります。

開発は、マグナムと同時にスタートしました。

よってフィールドテストも並行して行っていましたが、マグナムの方が先に完成!

ダディは途中でボディサイズを見直した分、進行が遅れました。

バーサタイルタックル(ベイトM~M+)で扱いやすいボディサイズであることは最初から決めており、

自重8g以上あればノーシンカーでも十分投げやすいだろうとイメージし、ボディサイズを決めました。

ところが・・・上がってきたサンプルを使ってみると、飛ばない!

自重は計算どおりクリアしていたのですが、パーツの空気抵抗アップによる失速がその理由でした。

そこで、当初はフックサイズを♯2/0に合うようにしていたところ、♯3/0に合わせてボディをスケールアップ!

11g超えになったことで、ノーシンカーでも快適にキャストが決まるようになりました!(^^)!

アクション面においても、大きくなった分キックアクションのレスポンスがスローに。

素材を硬くすればレスポンスは良くなるのですが、動きの質もカタくてイマイチ。

フッキング的にも悪い方向へいくことは明らかです。

そこで、レッグを全体的に僅かながらスリムにして軽く、付け根は逆に太く、そして角度を少し内側に入れることでレッグが伸びてからの戻りを強めました。

ノーシンカーでのアクション動画をよく見ると分かるのですが、レッグが戻ると同時にボディを引き寄せていることでも移動距離を抑えています。

ダディによって専用タックルを必要とせずともフロッグゲームを組み込めますが、ベイトタックルで扱う太さのフロロカーボンラインではダイブしがちに・・・

そこで、口をカップ状にすることで、水を受けると同時に上方向へのベクトルを発生させています。

カップを深くし過ぎると、ヘビーダウンショットなど沈めて使うときに浮き上がり過ぎてしまうため、微かにとどめています。

マグナムと並行して行っていた実釣テストでは、デカバスへの訴求力や食いが立っている状況においては断然マグナム!!

しかし、マグナムではバイトを得られない状況でも、ダディには食ってくる。状況に応じての使い分けが明確にできることに手応えを感じました!(^^)!

推奨フックは♯3/0と記しましたが、もう少し捕捉しますと、

ボクはライトニングストライク(ハヤブサ)をベースにしていますが、極端にワイドゲイプなタイプとの使い分けもします(動画で伝え漏れました)。

ライトニングストライクだと、針先を出しっぱなしの状態(これが基本)でも針先はボディに沿うため、スナッグレス性能とフッキング性能のバランスがイイ!

一見、ボディに対してゲイプ幅が不足しているようにも見えますが、スリットが深いため問題なく、スリ抜けにも優れます。

しかし、引っ掛かる心配がないシチュエーションであれば、

ボディから針先が完全に浮いた状態で露出するインフィニ(リューギ)やマッスルフック(イチカワフィッシング)で針掛かりに特化させるのもよろしいと思います。

リグは、ノーシンカーとヘビーダウンショット、ジョイントタイプジグのトレーラーでの使用頻度が高く、他にはリーダーレスダウンショットもいいアクションを引き出せます。

ウエイトは、5~7gがフォール中にレッグをパタつかせるのでおススメ。

しかし、“よりゆっくり誘いたい” “素早くリアクション的に誘いたい” といった時には、推奨ウエイト以外がハマる可能性も秘めています。

また、ジグトレーラーによるスカートの抵抗(フォールスピードのスロー化)によりレッグのパタつきが弱いようであれば、逆手をカット!

抵抗を減らすことでフォールスピードが速まり、逃げるようなパタつきを演出します。

また、保管は形状を守るブリスターが望ましいですが、オリジナルサイズほどクセはつきません。これはマグナムも同様です。

まあ、グチャっとした、もしくはレッグがダランと伸びた状態での長期保管は避けていただければと思いますm(__)m

先日公開した動画では、五三川にてグッドサイズばかりが反応してくれました。

多彩なフィールドにマッチし、釣果に安定感ありつつも良型好み。そんなド真ん中ストライクなのがスクーパーフロッグダディ!

欠かせない戦力になると、自信を持って送り出します(^_-)-☆

先日は、将監川でもグッドサイズをキャッチ!